-

ホーム

-

防カビリフォームトップ

-

漏水でカビた天井のリフォーム

当ウェブページを始めてご覧になる方へ

このウェブページでは、当社が施工した『カビ取り・除菌・防かびリフォーム』の中で

『水漏れでカビた天井の改修』事例を紹介しています。

- 漏水後の天井裏の状況が気になる。

- 水漏れ後は乾きを待てばそれで大丈夫なのか?

とお思いの方のお役に立てたら幸いです。

ご希望の方には『かび取り・除菌・防カビリフォーム』もお引き受けします。

さて、漏水した天井を放っておくと、知らないうちに天井の表面よりも天井裏の隠れた部分が

大変なことになっているケースがあります。

雑排水、雨水、汚水、給水などどんな水が漏れたのか、量や期間はどのくらいなのかによってもカビの被害状況は違いますが、場合によっては、かび以外にも鉄部が錆たり、木部が腐ってしまう場合もあります。

水漏れ後、何処からともなく、かび臭が匂ってきたりしませんか?

天井裏などの見えないところでカビが繁殖し、そのまま放っておくと、

アレルギーや呼吸器疾患を誘発しないとも限りません。

最近、黒カビの中に含まれる毒素が若年性認知症であるアルツハイマー認知症を誘発するとの研究結果も発表されました。

今回ご紹介のカビ被害のお宅は集合住宅です。

以前、洗面脱衣所と洗面脱衣所へと続く部屋は上階で漏水事故が起きました。

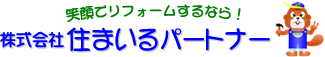

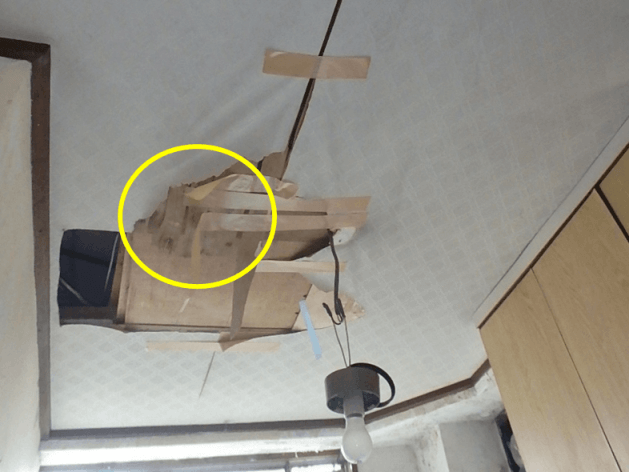

その際、天井にシミが出てしまったため、綺麗にしようと、下から合板を張り、壁紙を貼ったそうです。

ところが、時間が経つにつれ、合板の裏側は大変な事態となっていきました。

リフォーム前の天井をご覧ください。場所によって若干下がっているのが伺える程度ですが、壁紙の柄が分かるほど綺麗です。

でも、どこかカビ臭さが…

それでは、リフォームを始めていきましょう。

カビが蔓延した天井の解体

壁紙を剥がすと、下から張った合板に

薄っすらと黒っぽい染みがでています。

薄っすらと黒っぽい染みがでています。

さらに壁紙を剥がしてみると、合板が肌別れを起こしています。長い間湿った状況が続いていたのでしょうか?

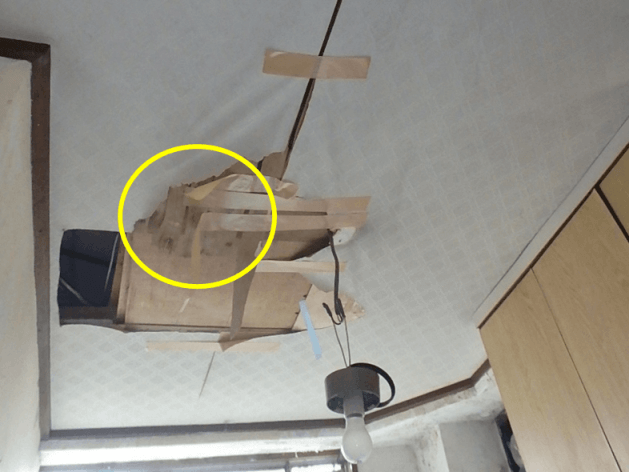

はだけ落ちた合板の裏側には元々ジプトーン(吉野石膏(株))が貼られていました。そして、黒々と見えるのがカビです。

化粧石膏ボードのジプトーンは吸水性が高い素材です。

先ほどの薄っすらと見えていた黒っぽいシミは、合板の表面にまで侵蝕してきたカビの陰影だったわけです。

先ほどの薄っすらと見えていた黒っぽいシミは、合板の表面にまで侵蝕してきたカビの陰影だったわけです。

隣の合板も剥がすとカビが広がっているのが分かります。

手前側のクロスを剥がすと、

合板もはだけて一緒に剥がれてきます。

合板は積層となっているので、薄皮を剥ぐようにバラバラとはだけ落ちてきます。

どんどん剥がしていきます。

最後の一層を剥ぐとご覧の通り。

下がり壁奥の部屋は、一部屋の天井のほぼ全域がカビで埋め尽くされています。

この状況では天井下地として利用できません。室内には想像を絶するカビ臭が充満しています。

この状況では天井下地として利用できません。室内には想像を絶するカビ臭が充満しています。

カビ臭かったのはこれが原因だったのです。

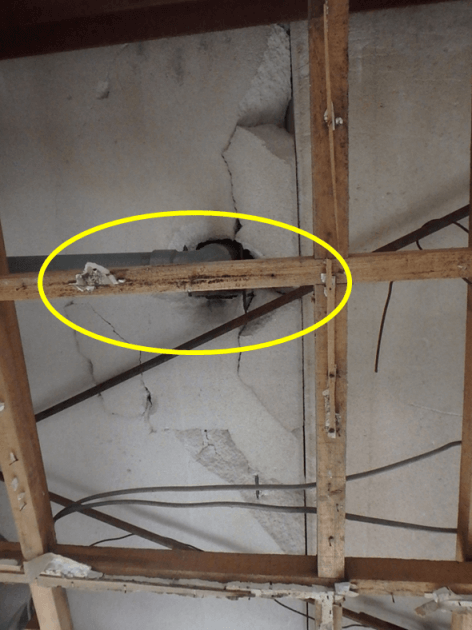

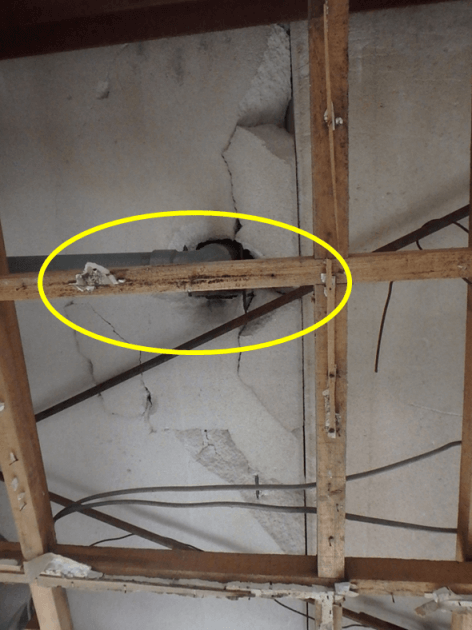

仕方がないのでジプトーン天井も剥がしていきます。

ジプトーン天井が撤去できました。天井板があれほど酷い状況だったのに、木下地は大丈夫だったのでしょうか?

よく見ると天井を支えている材木(野縁)にもカビが回っています。

ここまでカビが進んでしまっては、カビ取り・除菌作業では間に合いません。

ここまでカビが進んでしまっては、カビ取り・除菌作業では間に合いません。

一旦天井の木下地もすべて解体し、防カビ処理済みの材料で作り替えた方が安心です。

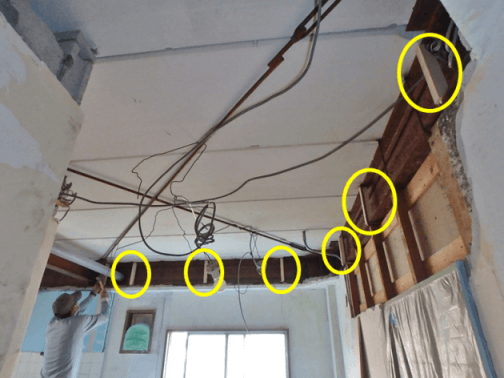

間仕切り壁を解体し残りの天井も解体していきます。

先に天井の壁紙をそっと剥がしてみます。

この段階で不穏な雰囲気いっぱいです。

かなりの面積で合板内部からのカビの進行が確認できます。先ほどよりも酷い状況が予想されます。

さすがに解体するのも容易ではありません。

解体を始めます。

合板とジプトーンの張り合わせ部分にはカビが蔓延しています。

合板を剥がし終えました。先ほどよりもこちらは酷い。

解体前の状況からは全く想像できません。

ジプトーン天井を二人掛かりで剥がしていますが、

ストロボを焚いて撮影すると現場内の空気環境の悪さがお分かりいただけると思います。

解体はかなり過酷で危険な作業です。

解体はかなり過酷で危険な作業です。

続いて、天井板を支えてる木下地(野縁)も解体・撤去します。

野縁が解体・撤去できました。天井に見える細長い鉄骨は水平ブレースと言って鉄骨構造の補強部材です。

建物の構造は鉄骨ALC(ヘーベル板)造で、内部造作は木造です。

現場外の事前防カビ処理

さて、天井等の造作には、事前に防カビ処理した建材類を使用します。

天井を支える材木(野縁)

天井を支える材木(野縁)

天井板になるボード、床板の合板には全て

防カビ処理1→完全乾燥→防カビ処理2→完全乾燥と表・裏・木口共全面防カビ処理を施します。

防カビ処理は工事前に実施します。

防カビ処理は工事前に実施します。

防カビ処理資材を使った

天井造作

さて、内部造作は防カビ処理後、完全乾燥させた建材類で造作します。

先ずは天井のレベルをレーザー水準器であたります。

リフォーム前と同様のやり方で天井は造っていきますが、

野縁受けを固定する束は新規に交換します。

際に野縁受けを固定し、

中央付近は野縁受けを吊り木の替わりに番線でブレースへと引き上げ結束します。

続いて野縁を取り付けていきます。

材木類の切ったあとにも、防カビ剤を塗布します。

材木類の切ったあとにも、防カビ剤を塗布します。

野縁のピッチは455㎜から303㎜に詰めました。

材木類の切ったあとにも、防カビ剤を塗布します。

材木類の切ったあとにも、防カビ剤を塗布します。

上階があるので天井裏に断熱材は入れません。

表裏に防カビ処理した天井ボードを留めていきます。 ボードの突き付け部分にも下地を入れ込みます。

天井の木下地のピッチが狭まってしっかりした造りになりました。

天井の強度を高めるため、一列毎に隣り合うボードの目地が揃わないように張っています。

防カビ処理済みの建材で天井が出来上がりました。

防カビ処理済みの建材で天井が出来上がりました。

既存壁の防カビ処理

カビが出ていた既存の壁は、カビ取り・除菌清掃後、

防カビ処理をします。

新規の壁も含め室内は全面防カビ処理します。

既存壁についても防カビ工程は防カビ処理①→完全乾燥→防カビ処理②→完全乾燥と鉄壁です。

既存壁についても防カビ工程は防カビ処理①→完全乾燥→防カビ処理②→完全乾燥と鉄壁です。

防カビパテ処理

この後、天井・壁はオリジナル防カビパテを使って壁紙下地のパテ処理を行います。

元々の壁は漆喰壁(塗り壁)でその上に壁紙が貼られていました。

元々の壁は漆喰壁(塗り壁)でその上に壁紙が貼られていました。

今回のリフォームではカビの症状が重いため、古い壁紙は下紙まで全て剥がしたうえで、

カビ取り・除菌清掃・防カビ処理後、防カビパテ処理を実施します。

下地が塗り壁のため、不陸や亀裂も多く、通常よりも多目のパテ工程が必要となりました。

粗パテ・中パテ・仕上げパテと全てに防カビパテを使い、

場所によっては4工程の防カビパテ処理が施されています。カビに付け入る隙を与えないつもりで作業しました。

梁型の所はパテを付け送りしながら、左官工並みのパテ処理です。

いかがでしょうか?防カビ剤が練り込まれたパテによって壁の奥深くまで防カビ処理が施されることとなります。

梁型と柱型の白い粗パテの上に淡黄色の仕上げパテを打って下地を仕上げていきます。

梁型と柱型の白い粗パテの上に淡黄色の仕上げパテを打って下地を仕上げていきます。

仕上げパテは細粒子仕様です。

室内は天井・壁・床の全てに余す所なく防カビ処理が施されました。

室内は天井・壁・床の全てに余す所なく防カビ処理が施されました。

塗り付けたパテが乾燥したらペーパーヤスリで平滑に仕上げます。

防カビ仕様壁紙施工

壁紙の下地処理を終えたらいよいよ天井の壁紙を張っていきます。

市販の壁紙糊の中には防カビ剤が配合されているものもありますが、再発事例が多いので実効性に疑問があります。

弊社のオリジナル防カビ糊は安全性も兼ね備えていますし、カビの再発クレームもありません。

壁と天井の取り合いの入隅、壁の入隅には剥がれ防止のため、

弊社ではコークボンドを必ず差し込んでから、貼っていきます。

オリジナルの防カビ糊は初期粘着が弱めなので、張り始めはしっかり填圧して張っていきます。

天井を貼り終え、

壁と

床のクッションフロアも貼り上げ

ダウンライトを取り付ければ

無菌状態の室内に美しく蘇りました。

リフォーム前後を同じ位置から撮った写真です。

間仕切壁は写真奥に移動し片引戸を取り付けました。

リフォーム後

リフォーム後

リフォーム前

リフォーム前

リフォーム後

リフォーム後

リフォーム中

リフォーム中

お客様のご感想

天井クロスを剥がして漏水でカビた天井の状況を見たときは鳥肌が立ちました。

天井板だけでなく、天井裏の材木も全て、防カビ処理した建材で造り替えてもらえたので本当に良かったです。

安心して暮らせるようになりました。

薄っすらと黒っぽい染みがでています。

薄っすらと黒っぽい染みがでています。

先ほどの薄っすらと見えていた黒っぽいシミは、合板の表面にまで侵蝕してきたカビの陰影だったわけです。

先ほどの薄っすらと見えていた黒っぽいシミは、合板の表面にまで侵蝕してきたカビの陰影だったわけです。

この状況では天井下地として利用できません。室内には想像を絶するカビ臭が充満しています。

この状況では天井下地として利用できません。室内には想像を絶するカビ臭が充満しています。

ここまでカビが進んでしまっては、カビ取り・除菌作業では間に合いません。

ここまでカビが進んでしまっては、カビ取り・除菌作業では間に合いません。

解体はかなり過酷で危険な作業です。

解体はかなり過酷で危険な作業です。

天井を支える材木(野縁)

天井を支える材木(野縁) 防カビ処理は工事前に実施します。

防カビ処理は工事前に実施します。

材木類の切ったあとにも、防カビ剤を塗布します。

材木類の切ったあとにも、防カビ剤を塗布します。 材木類の切ったあとにも、防カビ剤を塗布します。

材木類の切ったあとにも、防カビ剤を塗布します。

防カビ処理済みの建材で天井が出来上がりました。

防カビ処理済みの建材で天井が出来上がりました。

既存壁についても防カビ工程は防カビ処理①→完全乾燥→防カビ処理②→完全乾燥と鉄壁です。

既存壁についても防カビ工程は防カビ処理①→完全乾燥→防カビ処理②→完全乾燥と鉄壁です。 元々の壁は漆喰壁(塗り壁)でその上に壁紙が貼られていました。

元々の壁は漆喰壁(塗り壁)でその上に壁紙が貼られていました。

梁型と柱型の白い粗パテの上に淡黄色の仕上げパテを打って下地を仕上げていきます。

梁型と柱型の白い粗パテの上に淡黄色の仕上げパテを打って下地を仕上げていきます。 室内は天井・壁・床の全てに余す所なく防カビ処理が施されました。

室内は天井・壁・床の全てに余す所なく防カビ処理が施されました。

リフォーム後

リフォーム後

リフォーム前

リフォーム前

リフォーム後

リフォーム後

リフォーム中

リフォーム中