2階キッチン増設承ります

2階へのキッチンの増設リフォーム承ります。 ご相談・お見積りは住まいるパートナーへどうぞ。リフォーム事例ご覧いただけます。

2階キッチン増設リフォーム承り地域

朝霞市 和光市 新座市 志木市

練馬区 板橋区 西東京市 周辺

セカンドキッチン設置の背景

同じ屋根の下に暮らしながら、お互いの食生活や生活リズムを守り、程良い距離感を保つ上でもセカンドキッチンは良い役目を果たします。

そこで、今回は結婚を機にご両親と同居。

水周りとは無縁の2階洋室のクローゼットを解体し、キッチンを増設した在来一戸建て住宅のリフォーム事例をご紹介いたします。

給水・給湯・排水・ガス配管が無い2階居室部分へのキッチン増設をお考えの方は是非共、ご参考にどうぞ。

1.2階キッチン増設リフォームの概要

◆クローゼットを撤去し、キッチンの設置場所を作る

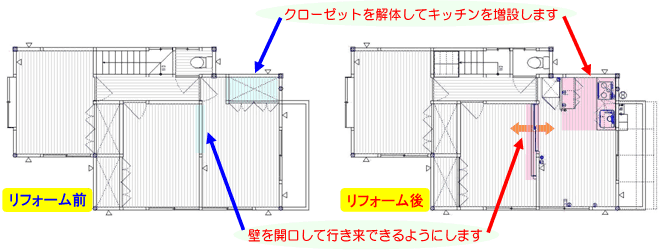

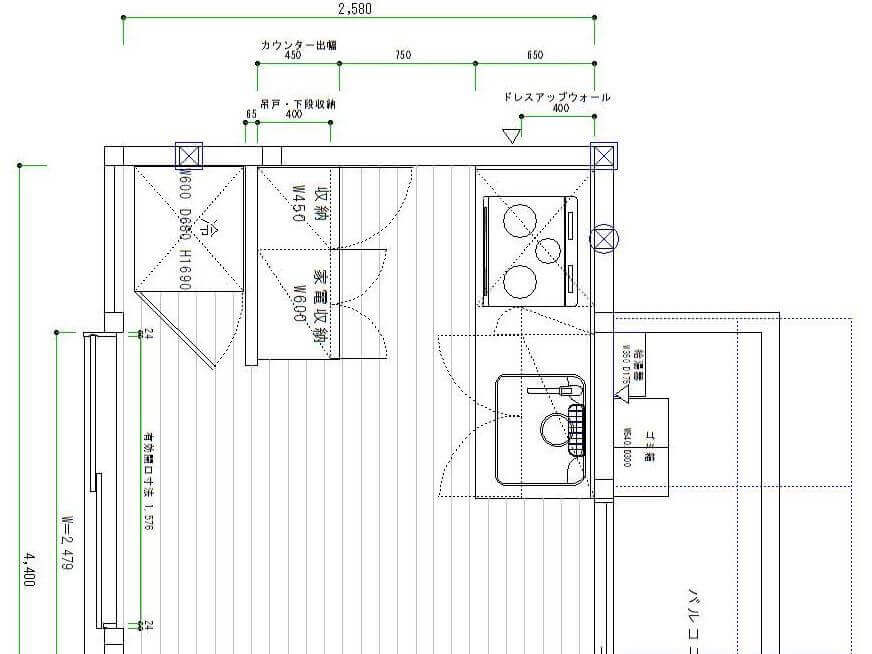

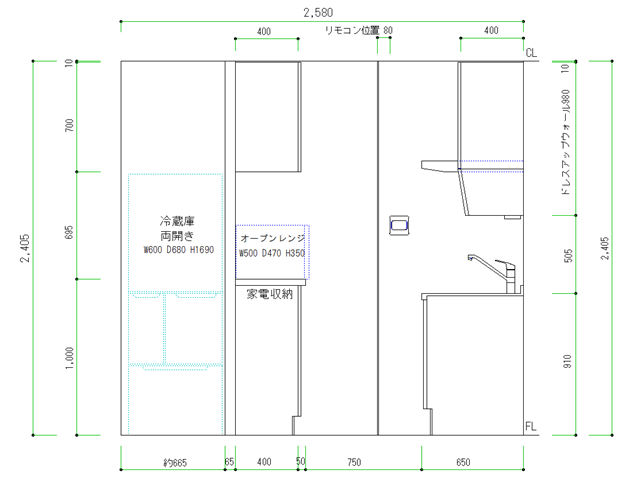

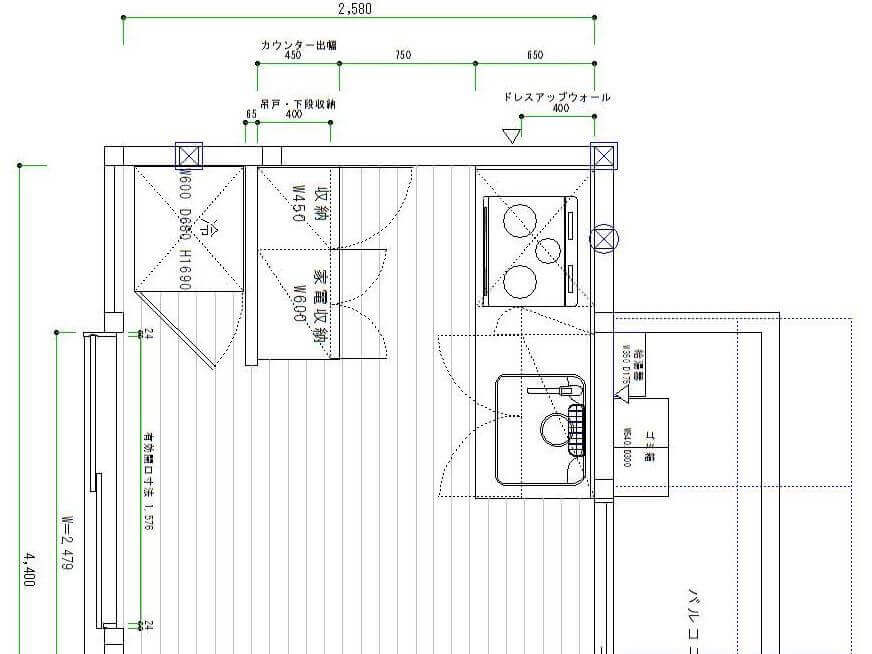

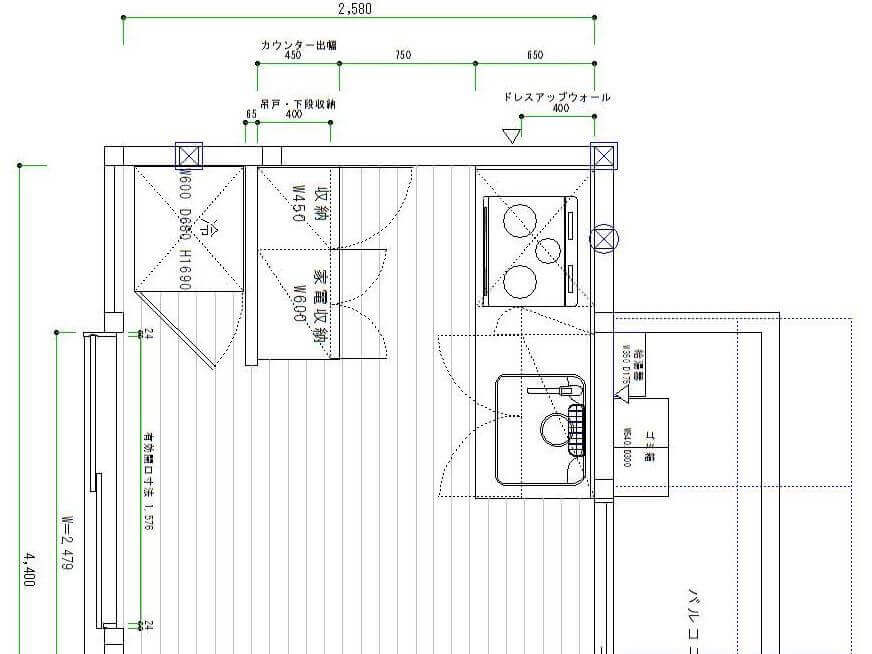

リフォーム前後の2階の間取りです。

リフォーム前、3部屋はそれぞれ独立した部屋として利用されていましたが、右の部屋にキッチンを増設し、中の部屋との間仕切り壁を開口し、 行き来が出来るようにします。

2階トイレの給・排水を利用し、給湯はバルコニーに新たに設置するガス給湯器から行います。

加熱器はIHクッキングヒーター。カップボード脇の床には、ガスファンヒーター用コンセントも設置。

それでは、作業の様子をご紹介しましょう。

2.クローゼット解体・撤去

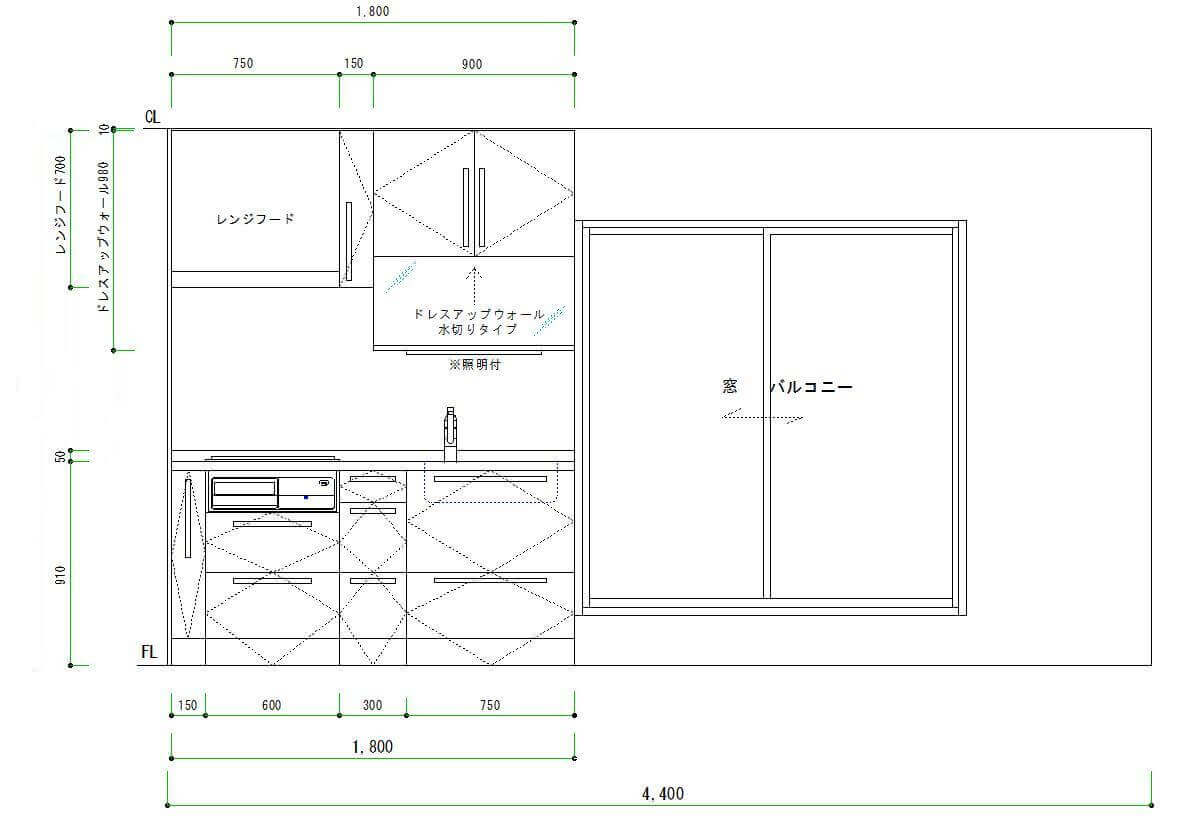

窓横のクローゼットを解体し、I型1800のキッチンが置けるスペースをつくります。

クローゼット扉の左壁内部の柱も撤去します。

クローゼット扉の左壁内部の柱も撤去します。

扉を外し、

枠を撤去します。

内部の天井と

壁を撤去すると、

外壁面には断熱材が入れられていました。

キッチンを据え付ける背面の壁はキャビネットを固定する木下地を入れるためボードを剥がしておきます。

3.梁補強と柱撤去

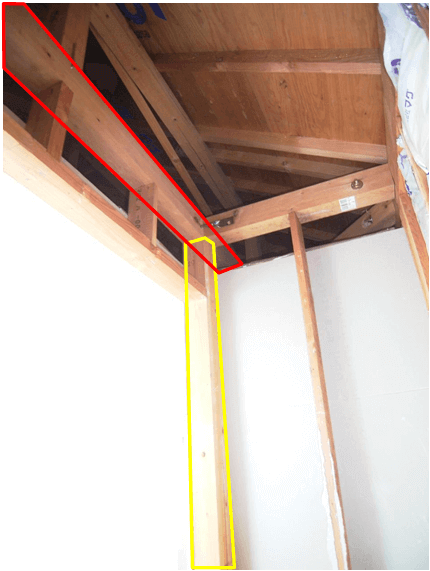

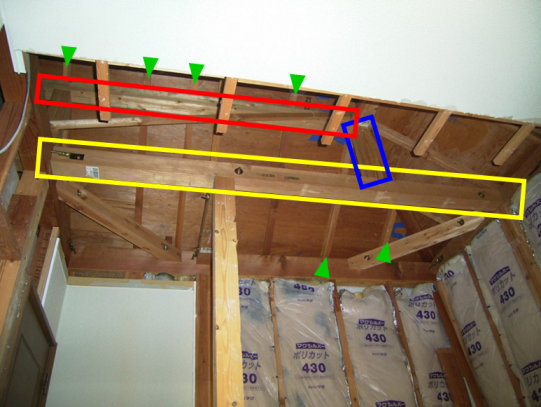

こちらは、解体されたクローゼット内部の天井裏です。

黄線は撤去する柱です。

この柱は屋根の垂直荷重(屋根瓦+野地板【のじいた】+垂木【たるき】+母屋【もや】+小屋束【こやづか】等)を赤線の横架材(梁【はり】)を通じて支えています。

柱を撤去する場合、垂直荷重を支えていた梁を補強します。

柱の撤去と梁(はり)補強は以下のような手順を踏んでいきます。

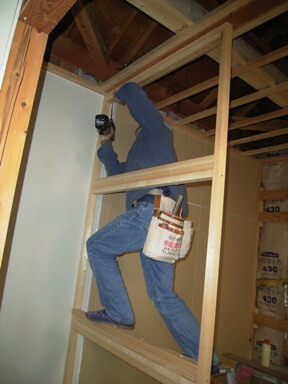

梁は通常、天井裏にあるので、作業をしやすくするため、貫き去る柱に掛かっている梁に沿って約90㎝幅で天井を開口していきます。

天井が開口できました。天井裏の構造が良く分かりますね。

柱が支えている横架材【おうかざい】(黄線)の梁には、右側に一本小屋束【こやづか】(青線)が立っていて、その小屋束には、横架材の母屋【もや】(赤線)が接合されており、その上に屋根瓦をのせる野地板【のじいた】を支える垂木【たるき】(緑三角)が屋根の勾配なりに掛かっています。

柱が支えている横架材【おうかざい】(黄線)の梁には、右側に一本小屋束【こやづか】(青線)が立っていて、その小屋束には、横架材の母屋【もや】(赤線)が接合されており、その上に屋根瓦をのせる野地板【のじいた】を支える垂木【たるき】(緑三角)が屋根の勾配なりに掛かっています。

この柱がなくなると、梁が支える距離は1間から1間半に広がるため、耐荷重が弱まります。

そこで1間半の幅でも支えられるように、この梁の下に太い梁を重ねて補強するわけです。

既存の梁下に入れる補強の梁は、両端の柱の柱頭に切り欠き加工を施し、

そこに入れ込みます。

両端の柱の柱頭の切り欠きができたら、

両端の柱の柱頭の切り欠きができたら、

撤去する柱も、補強する梁の梁成寸法【はりせいすんぽう】(梁の上面から下面までの高さ寸法)に合わせて半分ほど切り欠きます。

左側の柱と撤去する柱の柱頭部を切り欠きました。

柱の片側には、梁の仮置き台を取り付けます。

梁を入れる準備が整いました。

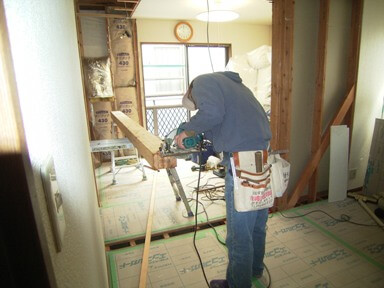

次に、下から添える新たな梁を掛ける寸法に加工し、

台座に掛けて少しずつ横滑りさせながら入れ込んでいきます。

柱半分寄せたところで、

柱を切断し、補強梁が既存梁の真下にくるまで寄せていきます。

納まりました。

後は、新規の補強梁を両端の柱と既存の梁に補強金物で接合していき、

最後に、切断した柱を抜き取ります。

切り取った柱は別の場所で再利用します。

壁と柱を撤去した跡です。床梁に柱を接合するほぞ穴が見えます。

柱を取り去った場所は、カップボードの背面部になり、家電収納の取り付け位置です。

4.造作工事

4-1.キッチンキャビネット固定用の木下地設置

加熱器はIHクッキングヒーターにするので、内装制限を受けませんが、壁は石膏ボード+キッチンパネルで仕上げます。

そのため、キッチンキャビネットを固定する木下地は壁の内部に入れ込みます。

よくリフォーム工事では、加熱器がガスコンロでも、直接合板を張っている業者がいますが、

下記のように不燃板の下が焦げたり、壁内の合板が熱で炭化しているケースもあります。

直接合板を張る方とこのような危険性があります。

直接合板を張る方とこのような危険性があります。

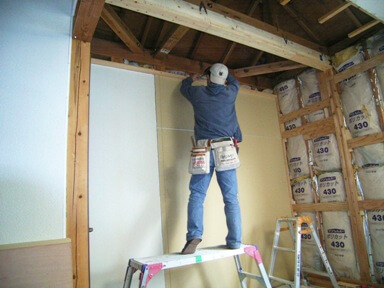

壁内に木下地ができました。この上に石膏ボードを張り込んでいきます。

続いて、キッチン脇になる壁の下端に、石膏ボードと巾木を留める木下地を取り付け、

それから、石膏ボードを張っていきます。

4-2.天井造作

解体した天井の補修は、周囲の壁との取り合いに、天井板を留める野縁(のぶち)の取り付けから始めます。

切断した野縁も補強して部屋の入隅まで伸ばしていきます。

部屋の周囲の野縁を付け終えたら、

梁補強の際、天井を開口するのに切断した野縁の木口に直交させて新しい野縁を留めていきます。

梁補強の際、天井を開口するのに切断した野縁の木口に直交させて新しい野縁を留めていきます。

キッチン背面のカップボードを取り付ける壁を造るために天井の下地補強をします。

補強した梁も利用して、下地を留めます。

他も同様にして、野縁を留めていきます。

4-3.カップボード背面壁木下地造作

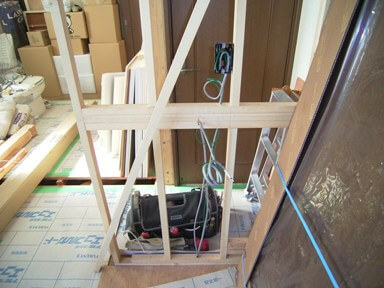

次に、カップボードを設置する壁の木下地を造っていきます。

カップボードを固定する壁の裏側は冷蔵庫置場になるので、

65㎜厚の薄壁にして、置場寸法を確保します。

レーザー水準器を使って、垂直を保ちながら、

カップボードを固定する位置に合わせて、

壁内部に木下地を入れていきます。

壁内部に木下地を入れていきます。

吊戸と下台の固定位置に下地が入り、

縦桟で補強すれば、カップボード背面壁の木下地は完了です。(写真の斜めの木は立てかけてあるだけです。)

大工工事の合間を見ながら、キッチン家電用の電気配線も終わっています。

大工工事の合間を見ながら、キッチン家電用の電気配線も終わっています。

5.配管工事

壁の造作がある程度進んだところで、配管工にリレーします。

リフォームで後から水周り機器を増設する場合、配管経路がポイントとなります。

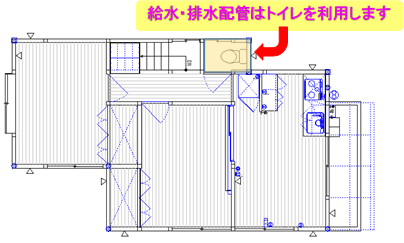

今回のキッチンの給・排水配管は2階のトイレを利用し、床下を配管します。

いったん便器を外し、作業用に床を開口します。

キッチン側も床下で作業しなければならないのでフローリングを開口します。

床下での作業者を床上でサポートしながら進めます。

給湯器は、キッチンを据え付ける背面の外壁に設置します。

キッチン周りの配管が出来上がりました。

壁から出ている水色とオレンジの配管の裏側に給湯器が設置されています。

壁から出ている水色とオレンジの配管の裏側に給湯器が設置されています。

こちらは、トイレ内部です。

水色の配管が分岐した給水配管で、キッチンと給湯器に伸びています。

水色の配管が分岐した給水配管で、キッチンと給湯器に伸びています。

レンジフード用のダクトも設置されました。

外部もウェザーカバー、給湯器、防水コンセント、ガス配管工事まで終わっています。

配管工事が終わり、壁の石膏ボードも張り終えました。

6.床・天井石膏ボード張り

配管作業の際にキッチン設置場所の床を開口しましたが、キッチンのベースキャビネットの寸法より小さく開口したので、既存フローリングのままでも、開口部の傷は隠れて見えません。

カップボードを設置する壁です。

カウンター上で使う家電機器用のコンセントと家電収納用の配線が見えます。

カウンター上で使う家電機器用のコンセントと家電収納用の配線が見えます。

天井裏は断熱材を敷き直し、

天井の石膏ボードも張り終えました。

7.クロス張り

弊社では、壁紙を貼る面の不陸を均すため、下地のパテ処理は『粗パテ』と『仕上げパテ』の2工程を実施します。

下は、白っぽい粗パテの上に黄色い仕上げパテを塗っているところです。

パテが乾いたら表面を平に均して、

パテが乾いたら表面を平に均して、

壁紙を張っていきます。

キッチンパネルとの取り合いまで、壁紙が張られました。

8.キッチン器具付け

さて、いよいよキッチンの器具付けです。組立作業と同時に取り付ける機器等の説明もしていきます。

W1800のI型キッチンと背面のW1050のカップボードの部材が届きました。

搬入は二人掛りです。

搬入は二人掛りです。

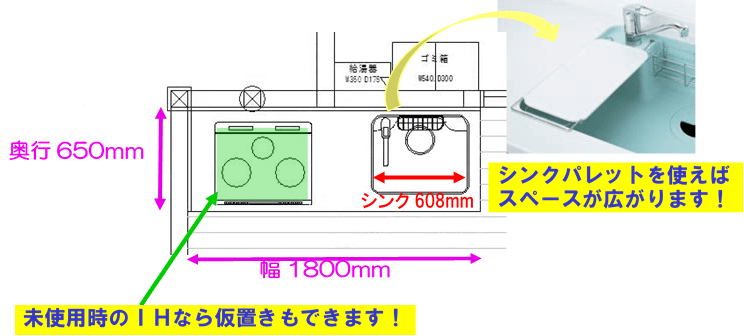

キッチンの構成は以下のようになります。

8-1.キッチンパネル張り

先ずは、IHクッキングヒーター左手とキッチン背面にキッチンパネルを張ります。

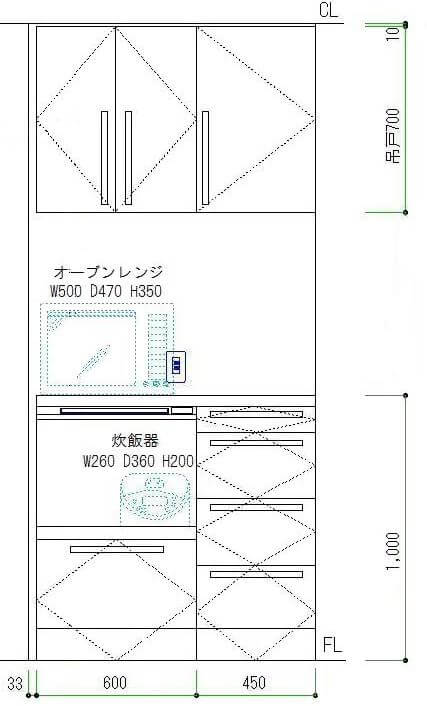

8-2.カップボード組立・設置

続いて、背面のカップボードの組み立てです。

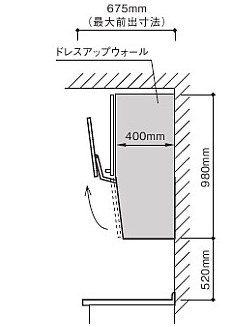

吊戸の出は400㎜。高さは700㎜あり、直径30㎝の大皿がしまえます。

吊戸の出は400㎜。高さは700㎜あり、直径30㎝の大皿がしまえます。

ベースキャビネット(下台)の構成は右側が幅450㎜の4段引き出し。

左側が一段引き出し+家電収納キャビネットの組み合わせです。

左側が一段引き出し+家電収納キャビネットの組み合わせです。

カウンターは出幅が450㎜あるので、オーブンレンジが置けます。壁には2口のアース付き専用回路コンセントを設置しました。

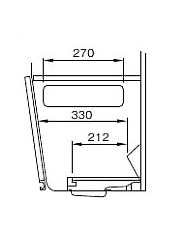

幅600㎜の家電収納庫は、蒸気排出ユニット付きなので炊飯器やポットなど、蒸気が出る器具置場に向いています。(下の写真は幅750㎜です)

電源は家電収納庫内の専用回路コンセントを利用します。

電源は家電収納庫内の専用回路コンセントを利用します。

棚板は出し入れしやすい引き出しタイプです。

キッチンセットとカップボードの間は750㎜の作業スペースを確保しました。

8-3.キッチン本体組立

続いてキッチン本体の組立です。

右上の吊戸から窓枠にピッタリ寄せて取り付けていきます。

天井高は2405㎜。吊戸を天井にドン付けするため、天井はレベルに配慮して造作しました。

続いて幅150㎜、2段棚板の薄型ウォールキャビネットです。

レンジフードは、二人掛りで取り付けます。

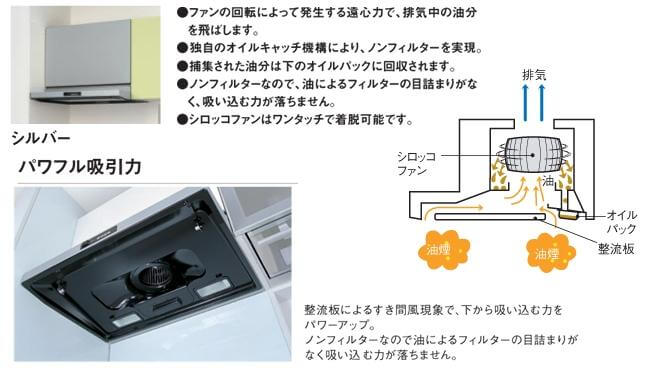

このレンジフードはファン回転の遠心力によって、排煙中の油分を飛ばしオイルパックに回収する構造となっています。

このレンジフードはファン回転の遠心力によって、排煙中の油分を飛ばしオイルパックに回収する構造となっています。

そのため、下の写真のような、掃除が面倒なオイルフィルターも無く、目詰まりせず、吸い込む力も落ちません。

油煙に含まれていた油は手の届く位置にあって片手で外せるオイルパックに溜まり、拭き取るだけで済みます。

油煙に含まれていた油は手の届く位置にあって片手で外せるオイルパックに溜まり、拭き取るだけで済みます。

レンジフードはビス留め後、排気ダクトと接続します。

シンク上の吊戸はドレスアップウォールといって、高さ560㎜の吊戸と、

その下の半透明の跳ね上げ式のフラップ扉がついた水切り収納が組み合わされています。

その下の半透明の跳ね上げ式のフラップ扉がついた水切り収納が組み合わされています。

お皿はφ260㎜の大きさまで収納でき、幅は900㎜あります。

水切り収納の内部は、水切り棚、まな板収納棚、布巾掛け、箸立て、調理道具収納がついていて、

常時使用する食器類をそのまま収納しておくこともできます。

水切り収納の内部は、水切り棚、まな板収納棚、布巾掛け、箸立て、調理道具収納がついていて、

常時使用する食器類をそのまま収納しておくこともできます。

コンパクトなキッチンならではの水切り収納です。

吊戸の設置が終われば下台です。

幅1800の天板ですが、シンク幅は608㎜あります。

調理台の幅は371㎜ですが、シンク上に幅199㎜のシンクパレットを並べると570㎜の幅まで広がります。

また、IHクッキングヒーターの上は平なので仮置きにも使えます。

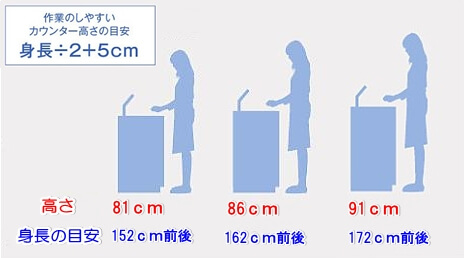

下台は天板の高さで91㎝あります。

IHクッキングヒーターはフライパンなどでの調理中、五徳が無い分肘が下り、使い心地は高さ85㎝のガスコンロと変わりません。

IHクッキングヒーターはフライパンなどでの調理中、五徳が無い分肘が下り、使い心地は高さ85㎝のガスコンロと変わりません。

また、調理台やシンクでの作業では天板が上がった分だけ腰への負担が軽減され楽になります。

8-4.キッチン器具付け仕上げ

さて、最後の仕上げ、引き出しと扉の調整です。

引き出しレールは、衝撃吸収サイレントシステムが標準装備されており、10万回の開閉試験をクリアしています。

引き出し箱に装着されたショックアブソーバーにより、閉まるときの衝撃は軽減され静かに閉まります。

また、引き残しの無いオールスライドタイプなので、奥のものの出し入れがしやすくできています。

引き出し箱の側板は高耐久エポキシ樹脂2層コーティング仕上げにより、傷や指紋が付きにくく、滑らかな手触りで拭き掃除のしやすい形状となっています。

扉の丁番は4万回の開閉試験をクリア。

扉や引き出しの稼働部分には耐久性に優れた部品が使われています。

扉や引き出しの稼働部分には耐久性に優れた部品が使われています。

天板を養生すれば器具付け完成です。

9.2階キッチン増設リフォーム完成

窓の光が差し込む明るいキッチンが完成しました。

リフォーム後

リフォーム後

冷蔵庫の幅いっぱい迄、カップボード背面壁を後退させ、作業スペースを広く取っています。

リフォーム前

リフォーム前

背面キャビネットの横の床にはガスコンセントも取り付けました。

10.キッチン増設リフォームのポイント

元々電気・水道・ガス設備が無い居室部分にキッチンを増設する場合、通常のキッチン改装とは多くの異なる点があります。

元々電気・水道・ガス設備が無い居室部分にキッチンを増設する場合、通常のキッチン改装とは多くの異なる点があります。

そこで、最後にキッチン増設のポイントをまとめておきましょう。

- 設置場所が確保できるか建物の構造の確認をする。

- 給水・給湯・排水・ガスの配管のルートを確認する。

- レンジフードのダクトを外部に出すルートを確認する。

- IHクッキングヒーター・家電収納用に必要な電源の確保。

- キャビネット類の固定に際し木下地の補強をする。

- キッチンの搬入経路を確認する。(キッチンの天板が運び込めないケースがあります。)

以上6点は押さえて下さいね。

11.お客様のご感想

『天板とシンク、気に入っています。』とても使いやすいキッチンになりました。

作業スペースも広く感じますし、高さはもちろん、引き出しはどこにしまってあるか、すぐ分かります。

カタログを見るのと、実際のものはだいぶ違っていたのでショールームで確認したことは良かったです。

天板もシンクも人造大理石にしたのは正解でした。

天板の滑らかな肌触りが何とも言えず良いですし、ステンレスだと、部屋のイメージがだいぶ違っちゃっていたかな?と思います。

最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。

最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。

クローゼットを撤去しての2階へのキッチンの増設、いかがでしたでしょうか?

住まいるパートナーではキッチンに思いを寄せるキッチンスペシャリストと建築士が親身になって、あなたのキッチンリフォームに全力を注ぎこみます。

限られた空間を有効活用するキッチン増設、是非ご相談下さい。

2階キッチン増設リフォーム承り地域

朝霞市 和光市 新座市 志木市

練馬区 板橋区 西東京市 周辺

ご相談お待ちしています。

以下のWebページも読まれています。

バリアフリーリフォーム 防カビ・防露・断熱 木工事・造作工事 電気 内装 入居時リフォーム その他リフォーム全般

ご相談・お見積を承っております 弊社へのお問合せはこちら

埼玉県朝霞市本町2-7-21-4F