左右の壁間の間口に合わせて幅ピッタリに広げたキッチンリフォーム

⑧窓際の床のかびには防カビ処理後のフロアタイル張りがお奨め!

窓際の床の防カビ処理後のフロアタイル張りのリフォーム

当ウェブページを初めてご覧になる方へ。

このウェブページでは、弊社が施工した『幅1,950㎜のキッチンを壁々間ピッタリの2,535㎜のキッチンに入れ替えたLDKリフォーム』について

『作業の様子』をご紹介しております。

『リフォームの概要』からご覧なりたい方は→『リフォーム概要編』をクリックしてください。

ご希望の方にはリフォーム工事もお受けしています。

掃き出しテラス窓下の床の

カビ取り・除菌・防カビ下地処理

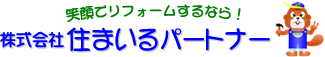

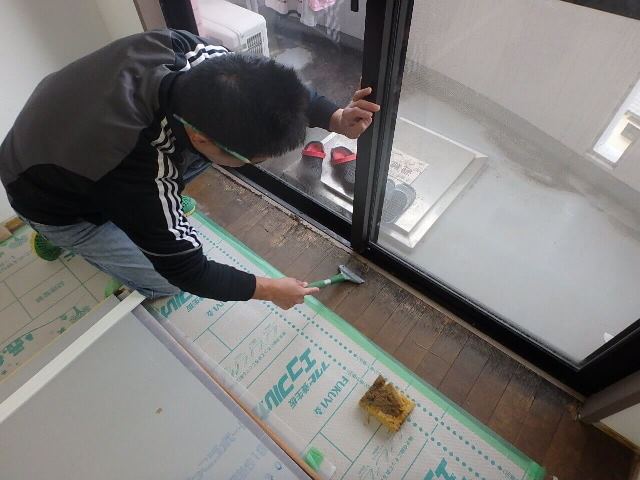

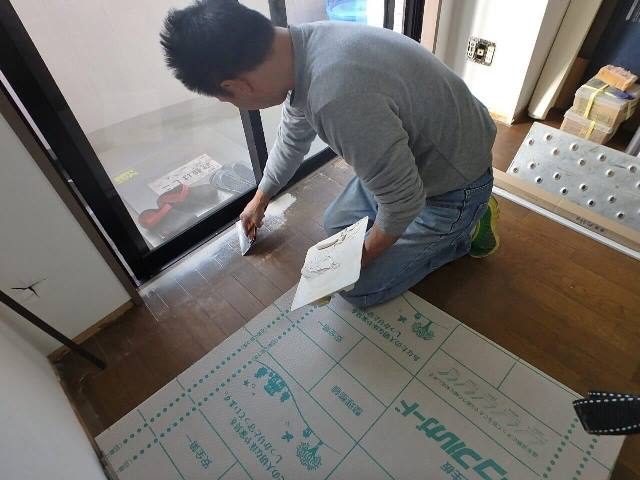

ベランダへの出入り口となる掃き出しテラス窓下の木質フローリングの床は

紫外線や埃、吹き込む雨や結露の影響を受け、

カビが生えたり、ヒビ割れを起こしたりして傷みがちな場所です。

フロアタイルを貼る前にカビ取り・除菌処理と下地調整をします。

フロアタイルを貼る前にカビ取り・除菌処理と下地調整をします。

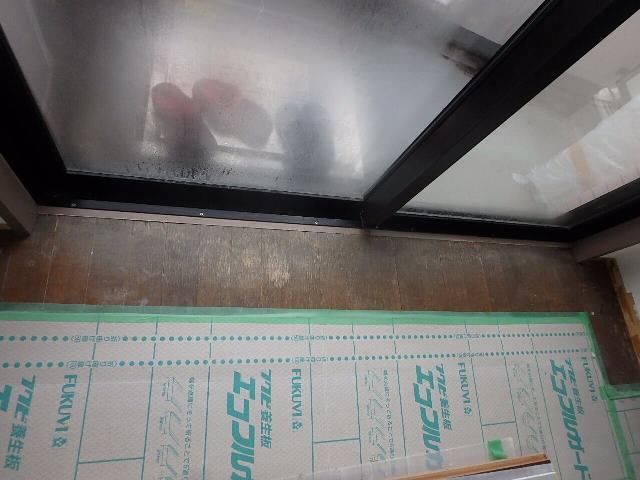

先ずは、フローリングの表面を粗方研磨します。

削り粉を吸い取って、

カビ取り・除菌剤を塗布し、

擦り込んで、出来るだけ木の内部迄、浸透させていきます。

カビ取り・除菌剤といっても、

木の目の奥の奥迄入り込んでしまったクスミや汚れの全てを落とせる訳ではありません。

カビ取り・除菌剤といっても、

木の目の奥の奥迄入り込んでしまったクスミや汚れの全てを落とせる訳ではありません。

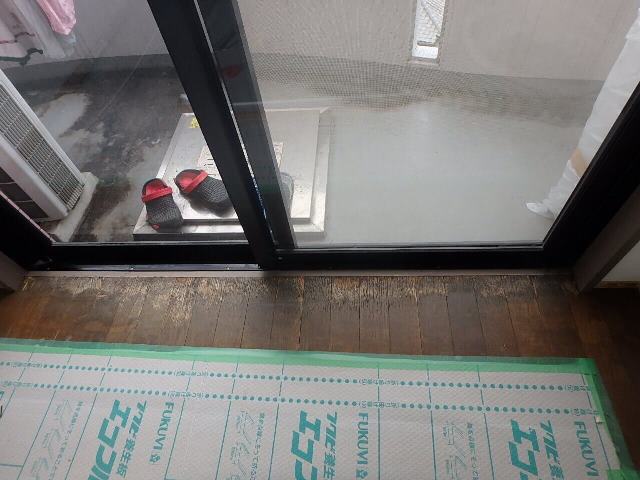

少し時間をおくとカビ取りと除菌剤で木の目が開いてきました。

スクレパーで表面のバリを削り取っていきます。

削りカスを吸い取って、

もう一度、カビ取り・除菌剤を染み込ませます。

同じ作業を繰り返し、

同じ作業を繰り返し、

更にもう一度、カビ取り・除菌処理を繰り返します。

合計3度の作業をしました。

木の繊維の奥深くのクスミは残りますが、除菌は十分です。

木の繊維の奥深くのクスミは残りますが、除菌は十分です。

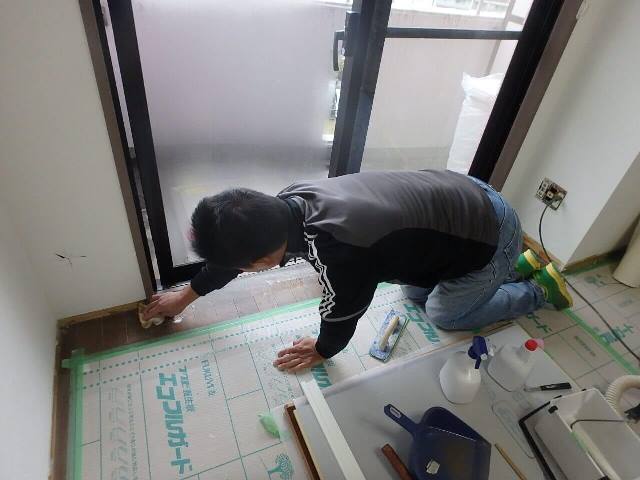

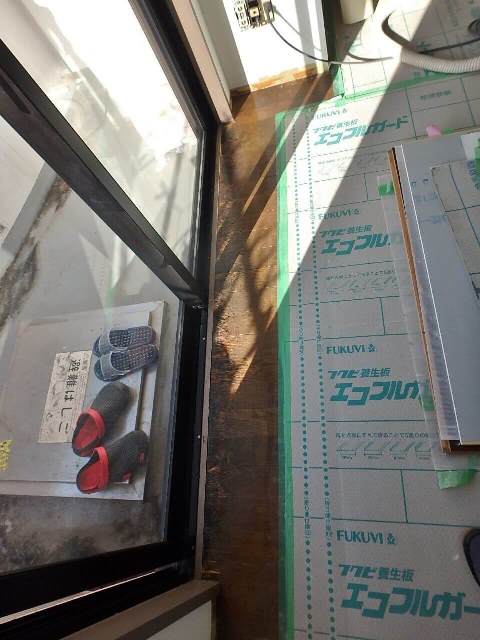

ジェットヒーターで完全乾燥後、

防カビ剤を塗布します。

この際も、防カビ剤が木の目の奥までしっかり浸透するように塗り込みます。

この際も、防カビ剤が木の目の奥までしっかり浸透するように塗り込みます。

完全乾燥後、2度目の防カビ処理を行います。

完全乾燥するのを待ちます。

リビングとキッチンの間仕切

開閉壁のレール跡へのパテ処理

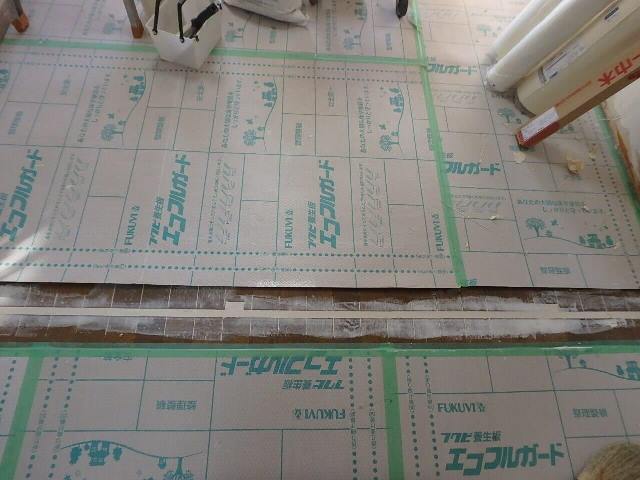

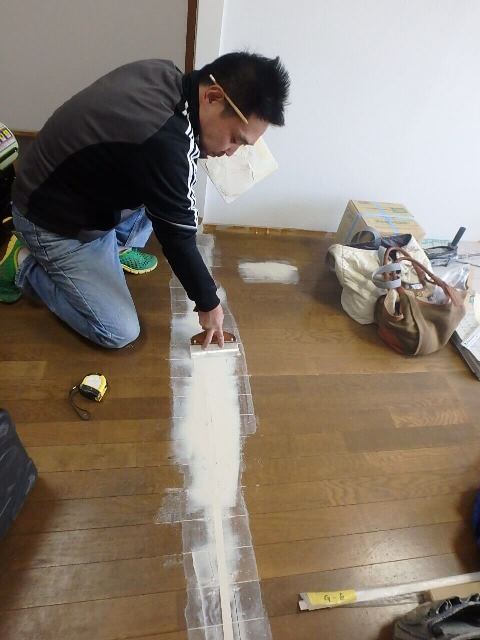

フロアタイルを張っていく前の下地処理として

キッチンとリビングの間仕切開閉壁のレールと落とし棒の受け皿の跡埋めも行います。

フロアタイルの厚さはわずか2.5㎜なので、

下地の大きな欠損部は補修してから施工します。

フロアタイルの厚さはわずか2.5㎜なので、

下地の大きな欠損部は補修してから施工します。

間仕切開閉壁などのレールの撤去後、

欠損部が深かったり、幅広だったりする場合は、埋め木をします。

更にフローリング面と平滑になるようにパテ処理をします。

段差を埋めて、均して硬化させます。

パテ処理後

パテ処理後

パテ処理前

パテ処理前

窓際の床の不陸はオリジナル

防カビ剤配合パテで調整

防カビ剤を塗布し、完全乾燥させた窓下の床は、

オリジナル防カビ剤配合パテで下地処理をします。

オリジナル防カビ剤配合パテで下地処理をします。

硬化乾燥するのを待ちます。

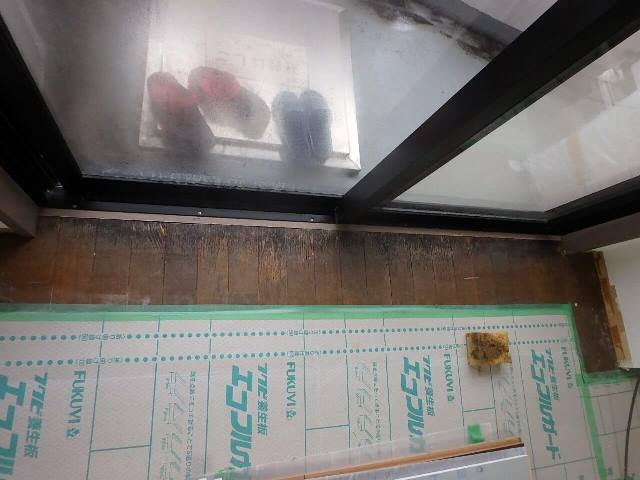

業者によっては、かび取り・除菌処理どころか、何もしないまま

荒れたフローリングの上に直接フロアタイルを貼ってしまうケースがあります。

業者によっては、かび取り・除菌処理どころか、何もしないまま

荒れたフローリングの上に直接フロアタイルを貼ってしまうケースがあります。

仕上り後の見栄えは変わりませんが、 住まいるパートナーでは、 カビ取り・除菌・防カビ処理を施し、 荒れた表面を研磨し、防カビパテで下地を堅固にしてから、 フロアタイルを張っていきます。

フロアタイルの貼り付け面となるフローリング表面の下地処理をせずに、

そのまま施工すれば、しっかり接着できずに後々剥がれやすいと考えているからです。

一手間、二手間掛ければ長持ちします。

床養生撤去

さて、窓際の床と間仕切開閉壁のレール跡に打ったパテの硬化乾燥を待っている間に、

一旦床養生を剥がしフロアタイルを貼る準備に取り掛かります。

床締め・仕上げパテ

さて、

間仕切開閉壁のレール跡のパテ処理部分ですが、

若干フローリングに浮きが見られます。

そこで、ビスを狭い間隔で打ち込み床を締めていきます。

これで万全です。

浮きが納まりました。

仕上げのパテ打ちをします。

フロアタイルの仕上がりを高める気配り

フロアタイルは部屋の形に凸凹が多いと、どこかしらに細いピースが入りがちです。

目に付くところに細いピースが入らないようするのが腕前です。

目に付くところに細いピースが入らないようするのが腕前です。

家具や備品の配置を考えながら、割り付けを何通りか検討し、 最も良いものを採用します。

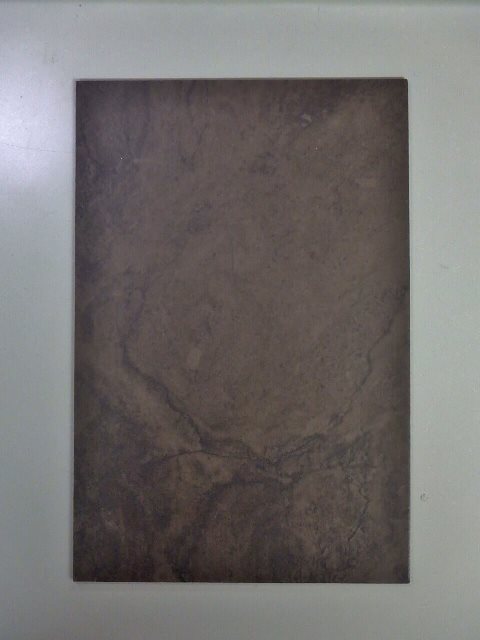

ファインセラミックス調フロアタイル

で室内の雰囲気を一新

今までの木質フローリングとは異なる素材感のフロアタイルにすると 雰囲気はガラリと変わります。

ダイニング、リビングとも同じ柄を張ります。

1枚の大きさが304㎜×457㎜のファインセラミックス柄です。

割り付けが決まりました。

施工の前には実際にフロアタイルを並べて最終確認します。

LDK入口からこんな具合に張り進めていきます。

今回はフローリングの目地を基準線に使います。

今回はフローリングの目地を基準線に使います。

玄関からLDKに続く廊下も同じオーク柄のフローリングでしたが、

こちらにはチーク柄のフロアタイルを上張りします。

こちらにはチーク柄のフロアタイルを上張りします。

さて、いよいよフロアタイルを貼っていきます。

先ずは、LDK入口扉下に入れる床見切りを

チーク柄のフロアタイルで作ります。

チーク柄のフロアタイルで作ります。

切り落としの長さを確認して

LDK側のフロアタイルと突き付く部分の当たりを確認し、

切り口を調整します。

LDK入口扉下の床見切ができたところでファインセラミック柄を張り始めます。

先ずは接着剤を準備します。

扉下の見切の貼り付け位置から、

櫛目ベラを使って接着剤を塗布していきます。

初回分の貼り付け範囲を確認し、貼り付ける分だけの接着剤を塗布します。

接着剤を塗布したら少し時間(オープンタイム)をおきます。

オープンタイムを取るのは初期の粘着力を高めるためです。

オープンタイムを取るのは初期の粘着力を高めるためです。

貼り始めます。

見切りや敷居・ドア枠と絡む部分は加工が伴うので、加工の無い部分から貼り始めます。

見切りや敷居・ドア枠と絡む部分は加工が伴うので、加工の無い部分から貼り始めます。

タイルの角が十字に突き付くように貼っていきます。

真物(まもの=原型のタイル)を貼り終えました。

次は加工がある和室の敷居との取り合い部分に取り組みます。

次は加工がある和室の敷居との取り合い部分に取り組みます。

その前にカッターの刃を入れ替えます。

貼り仕舞い部分を敷居に突き付けますが、真物を切って合わせます。

寸法の当たり方は、直前のタイルに真物一枚をピッタリ重ね、

その上に今度は敷居側から真物をもう一枚取り合う部分に被せ、

左端を定規にして最初に被せたタイルをカットします。

左端を定規にして最初に被せたタイルをカットします。

こうすると敷居と取り合う部分の型が正確に取れます。

このように一ヶ所一ヶ所、型を取りながら貼っていきます。

敷居への突き付け部分もピタリと揃いました。

続いて、LDK入口ドア下の見切りとの取り合いも同じ要領で貼っていきます。

LDK入口ドア下の仕上がりです。

廊下側からLDK入口を見たところです。

リフォーム前

リフォーム前

リフォーム後

リフォーム後

チーク材のフローリング調になりました。

隣の列も同様にして張り進めていきます。

ダイニングとリビングを分けていた間仕切開閉壁の床のレール跡も

フロアタイルを張ってしまえばどの位置にあったか分かりません。

掃き出しテラス窓下の床もご覧の通り

サッシとの取り合いの見切縁も目立ちにくく自然に仕上がっていませんか?

リフォーム後

リフォーム後

リフォーム前

リフォーム前

フロアタイル張り後のソフト巾木(幅木)貼り

巾木(幅木)は床と壁との取り合いに貼る部材です。木製や塩ビ製等があります。

巾木には、取り合い部分の見映えを良くしたり、壁の下部を保護する役目があります。

今回は塩ビ製のソフト巾木を使用します。

フロアタイルを貼り終えた上にソフト巾木を貼っていきます。

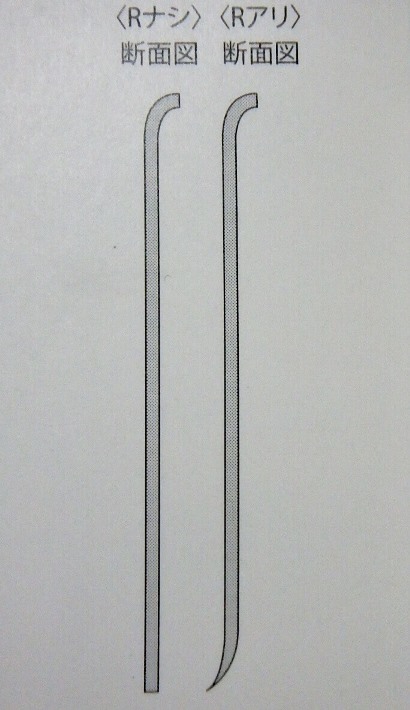

下はソフト巾木の断面図ですが、

下端部分が床に被る右の<Rアリ>タイプのものを使います。

下端部分が床に被る右の<Rアリ>タイプのものを使います。

先ずは専用接着剤を塗布していきます。

オープンタイムをおいてから、貼っていきます。

さて、いよいよ次はキッチン据え付けです。

バリアフリーリフォーム 防カビ・防露・断熱 木工事・造作工事 電気 内装 入居時リフォーム その他リフォーム全般

ご相談・お見積を承っております 弊社へのお問合せはこちら

埼玉県朝霞市本町2-7-21-4F