-

ホーム

-

洗面所脱衣所リフォームトップ

-

洗面台横壁への水跳ね,汚れ,シミ,カビ対策はサニタリーパネル貼り

洗面化粧台横の壁に水跳ねによる汚れ、シミ、カビの発生はありませんか?

近くに寄ってみると

近くに寄ってみると

洗面化粧台横の壁には壁紙が貼られていますが、洗面ボールとの隙間には黒カビが生えています。

それと

タオル掛けのここにも

湿気の多い洗面脱衣所はカビが生えやすいものですが・・・

一度カビが生えると、かび取り剤で落としても、しばらくすると再発しがちです。繰り返し再発するとだんだんカビ取りが難儀になってきます。こちらも同様で、洗面所のリフォームを機に防カビ内装リフォームに実績のある弊社にご依頼いただくこととなりました。

一度カビが生えると、かび取り剤で落としても、しばらくすると再発しがちです。繰り返し再発するとだんだんカビ取りが難儀になってきます。こちらも同様で、洗面所のリフォームを機に防カビ内装リフォームに実績のある弊社にご依頼いただくこととなりました。

今回、洗面脱衣所改装工事の一環で、水跳ね、汚れ、シミ、カビ対策として洗面台横の壁にお掃除しやすいサニタリーパネル貼りリフォームをいたしました。

早速、リフォームの様子をご覧下さい。

目次

- 洗面台の撤去

- 壁紙剥がし,カビ取り・除菌

- 防カビリフォームを手掛ける弊社の防カビ処理

- サニタリーパネル貼り

- 器具付け

- パネル間のコーキング処理

- 壁紙内装工事

- クッションフロア貼り

- ソフト巾木貼り

- 洗面化粧台の設置

- リフォームの完成

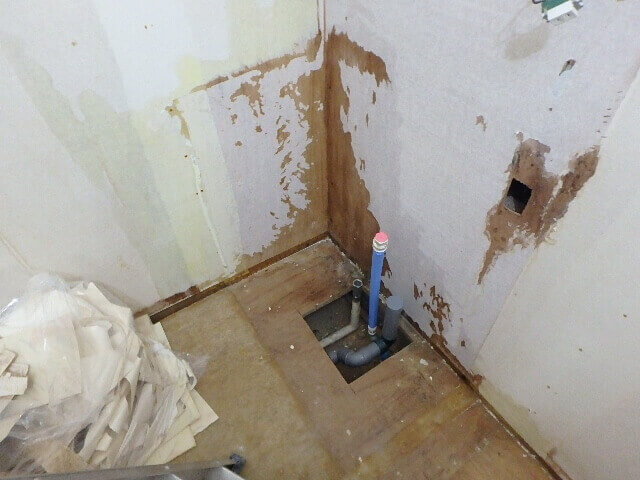

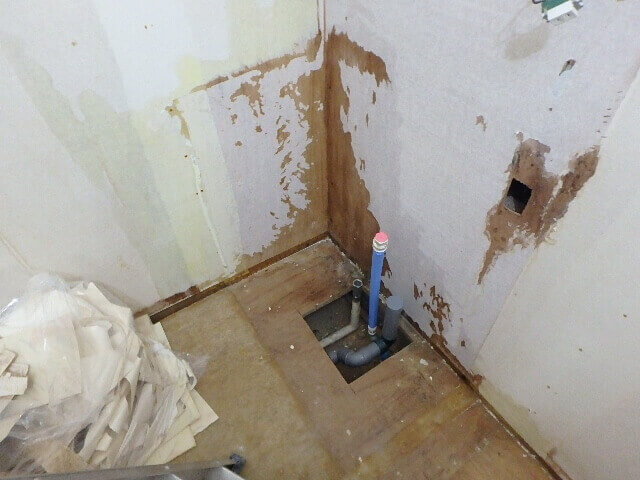

1.洗面台の撤去

先ずは、洗面化粧台を撤去します。

見た目にはそんなにカビが生えていないのに、なぜかカビ臭い。表からは見えない洗面台の隠れた部分にはこんなにカビが蔓延っています。

化粧台が設置されたままではカビ取り作業ができないため蔓延っていく一方です。

洗面ボールと壁紙との取り合い部分がシールされていないと入り込んだ湿気が原因で知らない間にこのような事態になっているかもしれません。

洗面ボールと壁紙との取り合い部分がシールされていないと入り込んだ湿気が原因で知らない間にこのような事態になっているかもしれません。

化粧鏡や化粧台の背面にも広がっているケースも結構お見受けします。

2.壁紙剥がし、カビ取り・除菌

サニタリーパネルを貼る洗面台横の壁以外の壁と天井も壁紙を張り替えますので全て剥がしていきます。

洗面台横はクロスの下にもカビがまわっていますので、重症です。

クロスの裏紙部分もできるだけ剥がして、

カビ取り・除菌処理をします。

カビ取り・除菌処理は直下の床など、実際にカビの生えている部分よりも広めに実施します。

カビ取り・除菌処理は直下の床など、実際にカビの生えている部分よりも広めに実施します。

カビはすっかり消え失せました。

カビの状況が酷い場合は、繰り返しカビ取り除菌作業を実施します。

カビの状況が酷い場合は、繰り返しカビ取り除菌作業を実施します。

その後、完全乾燥させます。

一般的なリフォーム工事では、カビが生えた場所へのパネル貼りや壁紙の張り替えでは、契約時の取り決めがない限り、カビ取り・除菌作業をしっかりやるケースはほとんどありません。ましてや、防カビ処理まで実施するのは皆無です。

一般的なリフォーム工事では、カビが生えた場所へのパネル貼りや壁紙の張り替えでは、契約時の取り決めがない限り、カビ取り・除菌作業をしっかりやるケースはほとんどありません。ましてや、防カビ処理まで実施するのは皆無です。

ところが処理をしないとパネルと壁の間や貼った壁紙の下から再発しがちです。壁の内部から再発したカビは深刻で、被害が一層重症化します。

3.防カビリフォームを手掛ける

弊社の防カビ処理

カビ取り・除菌・防カビ処理は壁紙の張り替えついでにやるような軽い作業と思われがちですが、全くの誤解です。

一般的に職人さんは6帖間の壁紙の張り替えは1人で1日を作業の目安にしています。なので、時間の範囲内で終える仕事の濃さとなります。

防カビ内装リフォームの場合は、延べ3~4人掛かりで2日ほど掛かります。

カビ取り・除菌処理後の防カビ処理は2度実施します。

初回を終えたら、完全乾燥を待って、2度目に取り掛かります。

完全乾燥を待って、2度実施するのは、防カビ薬剤を満遍なく行き渡らせ、塗り重ねることで防カビ処理層の厚みを増し再発防止効果を高めるためです。

完全乾燥を待って、2度実施するのは、防カビ薬剤を満遍なく行き渡らせ、塗り重ねることで防カビ処理層の厚みを増し再発防止効果を高めるためです。

乾燥にはジェットヒーターや大型サーキュレーター、送風機などを使用します。

4.サニタリーパネル貼り

防カビ処理を終え、完全乾燥したところでサニタリーパネルを貼ります。

洗面ボール脇の水が跳ねる一部分にだけパネルを貼ることも可能ですが、今回のリフォームでは洗面台横の壁一面を張ることになりました。

洗面ボール脇の水が跳ねる一部分にだけパネルを貼ることも可能ですが、今回のリフォームでは洗面台横の壁一面を張ることになりました。

レーザー水準器を使い、壁・天井・床の垂直・水平を確認し、パネルの大きさを採寸していきます。

部屋の中で作業できない在宅リフォームの場合は共用廊下でカットし、

運び込んであてがります。

壁が曲がっていたりすると一度で決まらず、案外時間が掛かる場合もあります。

良い感じです。

両面テープと

接着剤を併用して

貼っていきます。

パネルとパネルが突き付く部分は目地を設けシールで仕上げます。専用の見切り材(ジョイナー)で納める方法もあります。

5.器具付け

樹脂製だった二段式のタオル掛けは新しくステンレス製に交換し、

新たに幅400㎜の化粧棚も2段取り付けます。

お客様のお好みの位置に取り付けます。

お客様のお好みの位置に取り付けます。

6.パネル間のコーキング処理

パネルの突き付け部分のシール処理です。マスキングテープで養生し、コーキングで納めます。

マスキングテープを剥がせばサニタリーパネル張りは完成ですが、

コーキングが硬化するまで埃養生します。

今回は洗面所改装の一環として洗面台撤去後にサニタリーパネルを貼りましたが、洗面台が付いたままでも施工ができる場合があります。ご相談お待ちしています。

今回は洗面所改装の一環として洗面台撤去後にサニタリーパネルを貼りましたが、洗面台が付いたままでも施工ができる場合があります。ご相談お待ちしています。

7.壁紙内装工事

さて、サニタリーパネルが貼れたところで、他の部分の内装も仕上げていきましょう。

壁紙を張る壁下地へのパテ処理や壁紙の糊には弊社オリジナルの防カビ剤を使用します。こういった作業も防カビリフォームを手掛ける弊社ならではの作業です。

天井・壁へのクロス張りが終わりました。

8.クッションフロア貼り

クッションフロアを貼る床下地にも不陸調整のためのパテ処理をします。

クッションフロアはあらかじめ洗面所のおよその大きさにカットします。

在宅リフォームの場合は、室内でシートを広げることができないので共用廊下などでの作業となります。

在宅リフォームの場合は、室内でシートを広げることができないので共用廊下などでの作業となります。

床全面に専用接着剤をクシ目ヘラで塗布していきます。

オープンタイムをとり、粘度が高まってきたら

オープンタイムをとり、粘度が高まってきたら

敷き込んでいきます。

洗面所入口の下枠などの取り合い部分はしっかり圧着してカットします。

床のクッションフロアを貼り終えました。

9.ソフト巾木貼り

続いては、壁と床の取り合い部分に

塩ビ製のソフト巾木を貼っていきます。

10.洗面化粧台の設置

さて、仕上げは洗面化粧台等の器具付けです。洗面化粧台は左奥の配管が立ち上がっている場所に設置します。

今回の化粧台はTOTO社製の幅750㎜タイプです。

水栓は手をかざすとセンサーが感知し湯水がスムーズに出水・止水する自動水栓です。

水栓は手をかざすとセンサーが感知し湯水がスムーズに出水・止水する自動水栓です。

また、水に含まれる塩化物イオンを電気分解し、除菌成分(次亜塩素酸)を含む水:『きれい除菌水』を生成する機能もあります。歯ブラシなどの洗面道具や排水口の汚れ・菌を抑制し、いつも気持ち良く利用できます。

水栓本体とスパウト部を取り付けたらひとまず搬入です。

今までの化粧台は洗面ボール上端迄の高さが745㎜でしたが、新規はご家族の身長に合わせるため、台輪を組んで下に敷き、標準の800㎜から850㎜に嵩上げします。

左側は標準のままの状態で、カウンタートップまでの高さは800㎜。右側は50㎜嵩上げした850㎜です。

洗面台が高くなる分、顔を洗う際の姿勢が楽になります。

共用通路で組み立てた台輪を化粧台の下に敷くと50㎜分蹴込み板が高くなります。

自動水栓の場合、各種ユニットの取り付けや配線もあり組立点数が多いので設置には時間が掛かります。

据え置き後、機能部のボックスを取り付けているところです。

右側の白いボックスが機能部です。

続いて手前にあるピンクの給湯配管を

続いて手前にあるピンクの給湯配管を

立ち上げます。

底板に右から排水・給水・給湯配管用の貫通孔を開けているところです。

次に給水・給湯配管に以下の止水栓を取り付けます。

排水トラップを取り付け

給水・給湯の止水栓の上に電磁弁付きの駆動部を取り付け、水栓からの給水・給湯ホースと接続します。

ユニットや配管・配線は収納内の一番奥になりますが、

ギリギリまで引出しが迫ってくるので、引っ掛かりや緩衝に気を付けながら取り付けます。

化粧台のセットアップ作業を粗方終えたところで次はミラーキャビネットの取り付けです。

洗面化粧台の自動水栓は、ミラーキャビネットからの電源コードと機能部から出ている電源プラグとを接続させることで給電されます。

洗面化粧台の自動水栓は、ミラーキャビネットからの電源コードと機能部から出ている電源プラグとを接続させることで給電されます。

ミラーキャビネットの取り付けの際に水栓ユニットからの配線と電源コネクターをミラーキャビネット側の配線と接続します。

配線を挟まないように気を付けながらミラーキャビネットを取り付け、

配線を挟まないように気を付けながらミラーキャビネットを取り付け、

スイッチとコンセントを付け直せば洗面化粧台の組立はほぼ終了です。

最後に洗面ボールとサニタリーパネルの間をシールします。

洗面台横の隠れた部分のカビを防ぐには洗面ボールとサニタリーパネルの取り合い部をシールし、水が入り込まないようにすることが肝要です。

洗面台横の隠れた部分のカビを防ぐには洗面ボールとサニタリーパネルの取り合い部をシールし、水が入り込まないようにすることが肝要です。

11.サニタリーパネルを洗面台脇の

壁へ貼るリフォームの完成

洗面化粧台横の壁へのサニタリーパネル貼りと新規洗面化粧台の取り付けの完成です。

リフォーム後

リフォーム後

リフォーム前

リフォーム前

洗面台左側の壁は全面サニタリーパネルなのでお掃除しやすくなりました。内装は清潔感溢れる白系です。

樹脂製のタオル掛けはクロームメッキ仕様に、化粧棚はお客様ご希望の位置に2段追加しました。

リフォーム後

リフォーム後

リフォーム前

リフォーム前

洗面ボールとサニタリーパネルの取り合い部はシールされています。写真では分かり辛いのですが、サニタリーパネルにはチェックの柄が入っています。

リフォーム後

リフォーム後

リフォーム前

リフォーム前

サニタリーパネルの素材は不燃メラミン化粧板です。柄は約180種類、一部には抗菌・抗ウィルス・消臭機能付きもあります。

一度カビが生えると、かび取り剤で落としても、しばらくすると再発しがちです。繰り返し再発するとだんだんカビ取りが難儀になってきます。こちらも同様で、洗面所のリフォームを機に防カビ内装リフォームに実績のある弊社にご依頼いただくこととなりました。

一度カビが生えると、かび取り剤で落としても、しばらくすると再発しがちです。繰り返し再発するとだんだんカビ取りが難儀になってきます。こちらも同様で、洗面所のリフォームを機に防カビ内装リフォームに実績のある弊社にご依頼いただくこととなりました。

リフォーム後

リフォーム後

リフォーム前

リフォーム前

リフォーム後

リフォーム後

リフォーム前

リフォーム前

リフォーム後

リフォーム後

リフォーム前

リフォーム前