公開!ここまでやります

へーベルハウス外壁塗装!!

お読みいただく前に

この『公開!ここまでやりますヘーベルハウス外壁塗装!!Webリフォーム見学会』は単に施工前後の遠景写真をご紹介するだけではありません。実際の弊社施工の外壁塗装リフォーム工事を通じて、離れて見ただけでは分からない作業進行中の様子やポイント、注意点を出来るだけ接写画像も用いて克明に公開しました。

へーベルハウス外壁塗装

Webリフォーム見学会

よく『外壁塗装工事なんて、塗装専門業者さんに頼めば安く済む』と、お考えの方がいらっしゃいます。

本当に正しいのでしょうか?

実際に建物を調査してみると良く分かります。

塗装だけでなく、他にも必要な工事が結構あるものです。

この『ヘーベルハウス外壁塗装 Webリフォーム見学会』では、塗装工事だけでなく 他の外装工事も一緒にご紹介いたします。

足場が掛かった時でなければできない工事、あるいはやっておいた方がよい工事の一例としても ご参考にしていただければと思います。

さて、今回外壁塗装リフォームをご紹介する建物は、木造住宅ではありません。

1992年築(新築後17年経過時)の旭化成のへーベルハウスです。

『なんだぁ、それじゃ、参考にならない。』なんて、右上の×印をクリックするのはまだ速いですよ。

一般的にヘーベルハウスのリフォームは旭化成リフォームさんの独壇場となっています。

旭化成リフォームさんの営業さんが堂々と高額な工事見積りを提示するにもかかわらず、

オーナーさんが頼んでくれるのはどうしてなのか?・・・・本当、羨ましい・・・・。

これは、旭化成さんに限りません。他のハウスメーカーさんでも似たり寄ったりです。

ハウスメーカーの持つノウハウを十二分に活かした戦略として、

他では手に入れにくいオリジナルの材料をオーナー様に推奨しているのと、

メーカー施工に対する安心感が理由のようです。

でも、どうでしょう?

ハウスメーカーの建物のオーナーさんの中には、

オリジナル材料を使わずとも価格と施工が両立した

リーズナブルな業者を探している方もいらっしゃるのでは?

ただ、そういうオーナーさんの目に叶うには、 施工がメーカーさん並にシッカリしていることがボーダーラインとなるわけです。

ところが、施工についての説明もなく、

価格や施工前後の遠景写真だけが多い広告では、はっきり言って何も分からない。

そこで、私たちの施工をそういうオーナー様にじっくりご覧いただこうと考えたのです。

もちろん、業者選びの参考としたいお客様にもご覧いただきたいと思います。

ですから、予めお断りしておきますが、

『高額工事もステータスだ。』とか『工事は激安に限る』と

両極端なお考えの方々は、これから先はお読みにならないほうが良いかもしれません。

とても長いので。

さて、話を戻しましょう。

ヘーベルハウスの外壁の特徴

建物の外壁には色々な種類があります。

モルタル、窯業系サイディング、金属系サイディング、タイル、コンクリート・・・

へーベルハウスでは軽量気泡コンクリートと呼ばれる軽石のような工業製品を

外壁や各階のスラブ【床版(しょうばん)】に使っています。

外壁や各階のスラブ【床版(しょうばん)】に使っています。

これをヘーベル板とか、ALC板と言います。

さっそく、工事のポイントを写真で見ながら、おさえていきましょう。

建築士アドバイザーの視点から見た改修のポイント

建築士アドバイザーの視点から見た改修のポイント

ポイント1 コーキングの劣化

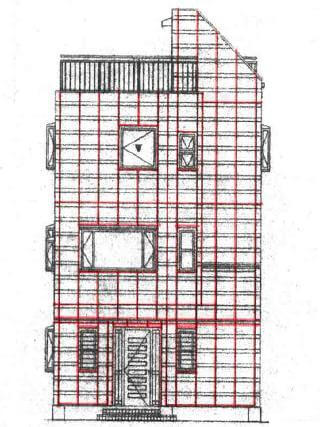

外壁には、縦・横に線が見えます。これは、溝になっていて『目地』といいます。

外壁のへーベル板の大きさは、横巾が約30、45、60cmの3種類で長さは約3mとなっております。

外壁のへーベル板の大きさは、横巾が約30、45、60cmの3種類で長さは約3mとなっております。

これを縦使いにして横に並べています。

へーベル板の継ぎ目は、縦、横とも弾性のコーキング(継ぎ目に充填し、硬化しても弾性があるシール材)が打たれ、その上から塗装されています。

下図の赤い線がコーキング目地です。

上の写真の立面図です。

上の写真の立面図です。

このシリーズのヘーベルハウスでは、縦目地は、全てへーベル板の継ぎ目になっていてコーキングが打たれています。

横目地は大部分が化粧(飾り)目地で、コーキングが打たれているのは、わずかです。

また、窓周りは全て打たれています。

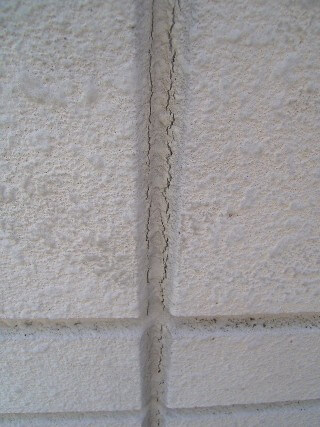

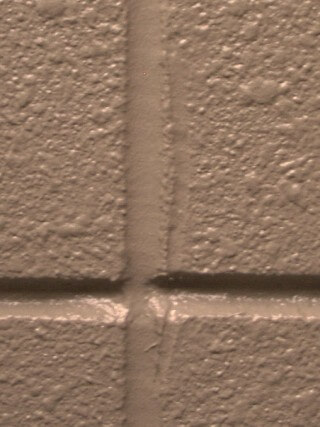

コーキングが打設されているヘーベル板間の縦目地を近くで見てみましょう。

ヒビ割れしています。

ヒビ割れしています。

窓周りはどうでしょうか?

近くで見るとやはり、化粧額縁の奥にヒビが見えます。

コーキングは時間が経つと劣化します。痩せてきて塗膜面がヒビ割れします。

コーキングは時間が経つと劣化します。痩せてきて塗膜面がヒビ割れします。

更に劣化が進むと深い亀裂が入りヘーベル板と剥離し、雨漏れの原因となります。

剥離したところの補修は、一旦撤去してから打ち直しが必要ですが、 写真のヒビ程度なら、既存コーキングの上に増し打ちした後、塗装します。

この建物の場合、大部分のコーキング目地にヒビ割れが始まっていました。

次回改修までの期間を考慮し、全目地の増し打ちを実施することになりました。

ちなみにこの建物のコーキングの長さは総延長721mにもなります。

ヘーベルハウスは、他の種類の建物に比べてコーキング箇所がかなり多いので、その分、改修費用もかさみますが、

台風や豪雨の際の壁に叩き付ける雨水からの漏水を防ぐにはコーキング工事は侮れません。

特に、窓等の開口部周りのコーキング処理は下の写真のように化粧額縁等の窓部材を外してキッチリやらないと

後々漏水の被害に見舞われる可能性が高くなるので要注意なんですが、

後々漏水の被害に見舞われる可能性が高くなるので要注意なんですが、

窓部材を外さずにコーキングを打ってしまう業者が後を絶ちません!!

ポイント2 劣化した外壁面への対処

次に、塗装の状況を見てみましょう。

手で外壁面を擦ってみると・・・

手で外壁面を擦ってみると・・・

よく日の当たる南・西側の塗膜面は白い粉が付くチョーキングという現象が起きています。

これは、ヘーベルハウス以外でも塗装表面が劣化すれば起こります。

これは、ヘーベルハウス以外でも塗装表面が劣化すれば起こります。

こうなると、塗膜面は水をはじいていません。

さらに下の写真を見て下さい。

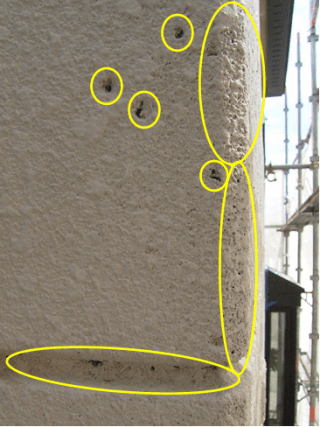

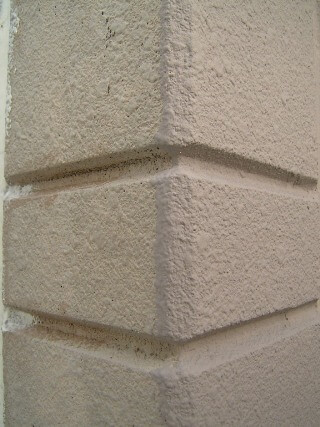

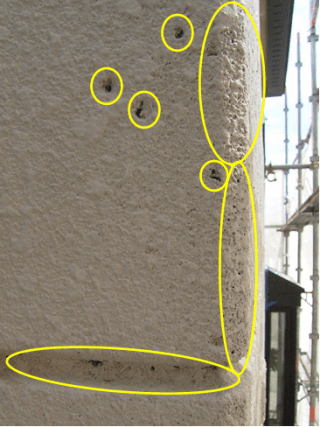

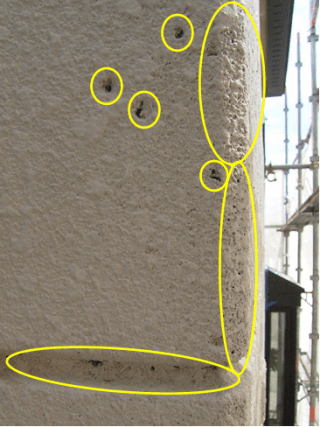

建物の出隅の部分、離れて見ても、大分汚れや染みが目立ちますね。

建物の出隅の部分、離れて見ても、大分汚れや染みが目立ちますね。

近くで見てみましょう。

正面、出隅、横目地部分に大小の穴が見えます。

正面、出隅、横目地部分に大小の穴が見えます。

へーベル板自体は、軽量気泡コンクリートと呼ばれるように、もともと表面に無数の細かい穴が空いてます。

この細かい穴を露出したままで放っておくと雨水が浸み込んでご覧のように壁の劣化が進みます。

経年劣化でこうなったのか?新築当時の塗装工事が行き届いていなかったのか?

経年劣化でこうなったのか?新築当時の塗装工事が行き届いていなかったのか?

特に塗料の入れにくい、化粧目地の部分に多い症状です。

(ご覧になられているあなたがヘーベルハウスのオーナーさんでしたら、是非ご確認下さい。)

弊社のリフォームでは、こういった部分もきっちり塗り込んでいくのをご覧いただきましょう。

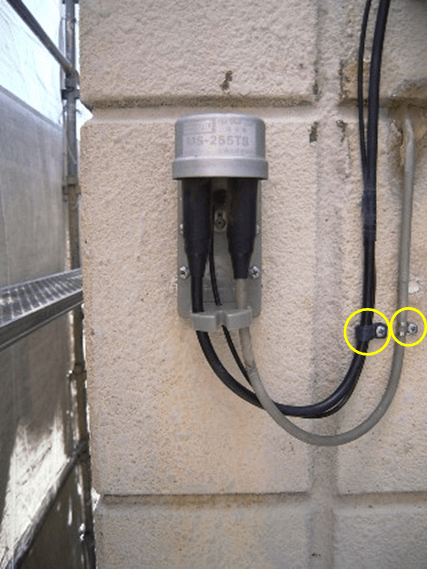

ポイント3 雨漏れ

この建物では、出窓の左上部から時々雨漏れします。

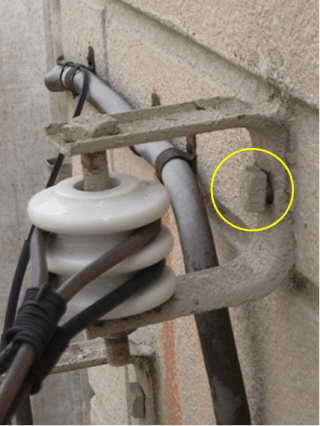

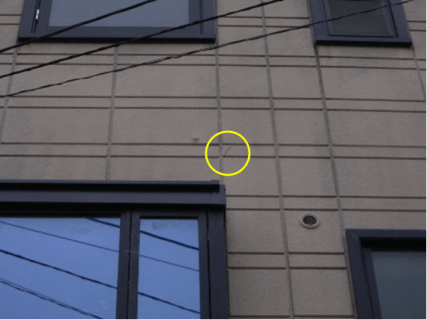

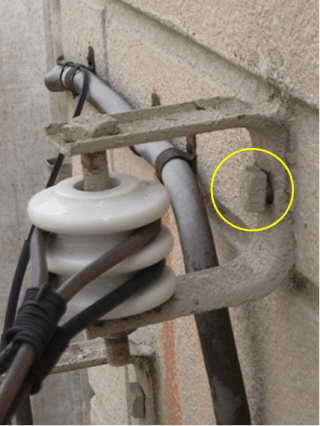

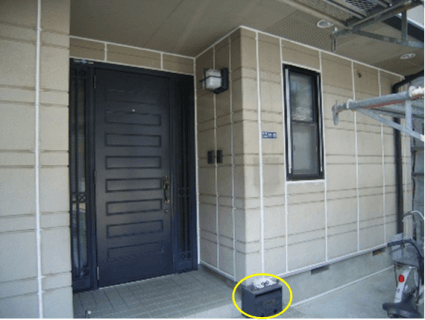

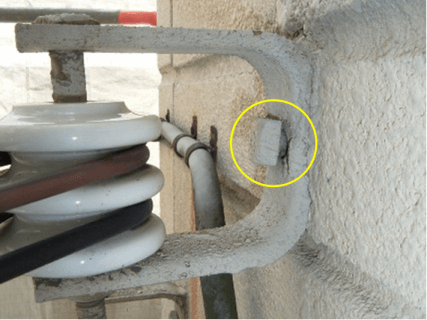

雨漏れの部位のそばには電線の引きこみ(黄色の囲み部分)があります。近くで見てみましょう。

雨漏れの部位のそばには電線の引きこみ(黄色の囲み部分)があります。近くで見てみましょう。

電柱から電線を引き込むため、架線金具(引き込み金具)がコーチスクリューボルトで外壁に固定されています。

拡大して見てみましょう。

コーチスクリューボルトや架線金具には荷重が常にかかっているので緩んでくる場合があります。

コーチスクリューボルトや架線金具には荷重が常にかかっているので緩んでくる場合があります。

角度を変えて見てみると、

へーベル板と架線金具との間に亀裂が見えます。

へーベル板と架線金具との間に亀裂が見えます。

どうやらコーキングが切れてしまっているようです。

この辺りから雨水が入っているのかもしれません。補修しましょう。

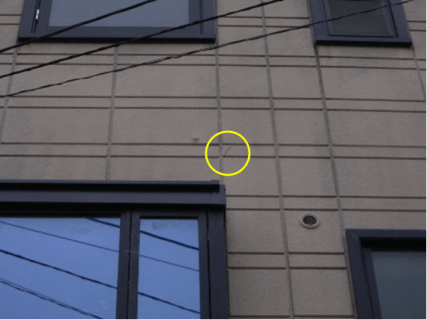

ポイント4 外壁の茶色い汚れ

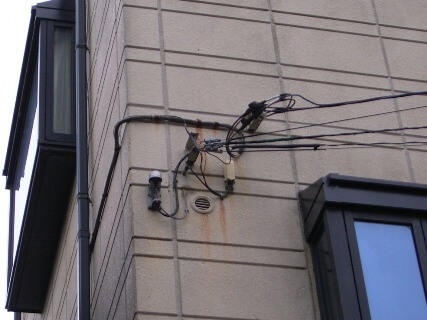

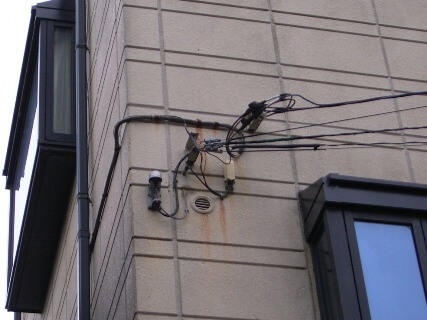

何かが茶色く壁に流れ出た跡が見えます。

そばで見てみると・・・配線の所々から出ています。

原因は・・・ 配線固定金具(サドルといいます)から出た錆汁が壁を汚していたのです。

古い建物でこのような状況をよく見かけますね。

古い建物でこのような状況をよく見かけますね。

塗装もされていない鉄のサドルを屋外で使えば当然錆びていきます。

特に、この建物のように、庇(ひさし)や屋根の軒(のき)がなければ、壁は雨水にさらされ、鉄部は瞬く間に錆びてしまいます。

特に、この建物のように、庇(ひさし)や屋根の軒(のき)がなければ、壁は雨水にさらされ、鉄部は瞬く間に錆びてしまいます。

屋外では錆びない素材を使うか、塗装の配慮がほしいものです。

せっかく壁を綺麗に塗装するのですから、対策を講じましょう。

ポイント5 壁のヒビ割れ・被着体破壊

窓の右端上部にかすかに斜めの線が見えます。

そばで見てみると・・・

ヒビ割れです。

ヒビ割れです。

他にも何箇所かありました。

へーベル板のヒビ割れはコーキングの直ぐ脇に入ることが多いようです。元々割れていたのでしょうか?

へーベル板のヒビ割れはコーキングの直ぐ脇に入ることが多いようです。元々割れていたのでしょうか?

へーベル板は軽石のように空気を含んでいるので、もろいのでしょうか?

それとも、地震などで建物が揺れる際、ヘーベル板間目地に打たれたコーキングに掛かる応力により 隣り合うへーベル板が引っ張られて起こる被着体破壊でしょうか?

へーベル板の内部には強度を高めるための防錆処理された補強鉄筋が入っています。

それでも、ひび割れや亀裂、塗膜表面の防水性が失われた状態を放置しておくと

雨水が浸透していき、鉄筋が錆びて膨張し、内部で爆裂を起こしてしまうことがあります。

それでも、ひび割れや亀裂、塗膜表面の防水性が失われた状態を放置しておくと

雨水が浸透していき、鉄筋が錆びて膨張し、内部で爆裂を起こしてしまうことがあります。

ヘーベル板を水から保護するには、表面の塗膜を活性にしておくほか、ヒビ割れの補修も大切です。

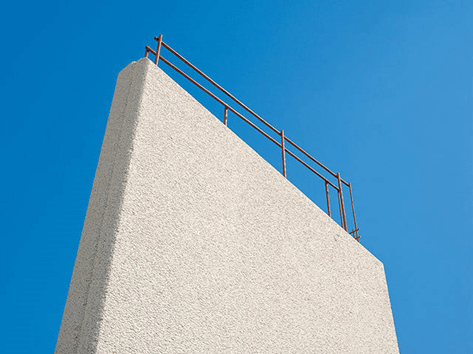

ポイント6 屋上に昇る階段塔屋(ペントハウス)の屋根

屋根の上が何やら黄色く見えます。

雨漏れはありませんが、随分と苔や藻が生えています。

アスファルトシングル屋根の改修方法として、 アスファルトシングルの葺き直し、金属平板瓦への葺き直し、塗装のやり替え などが、一般的ですが、今回は塗装による塗り替えとなりました。

但し、苔や藻が再発しないように防藻・防苔処理塗装を実施します。

以上の6つの改修ポイントに気を配りながら工事を始めていきましょう。

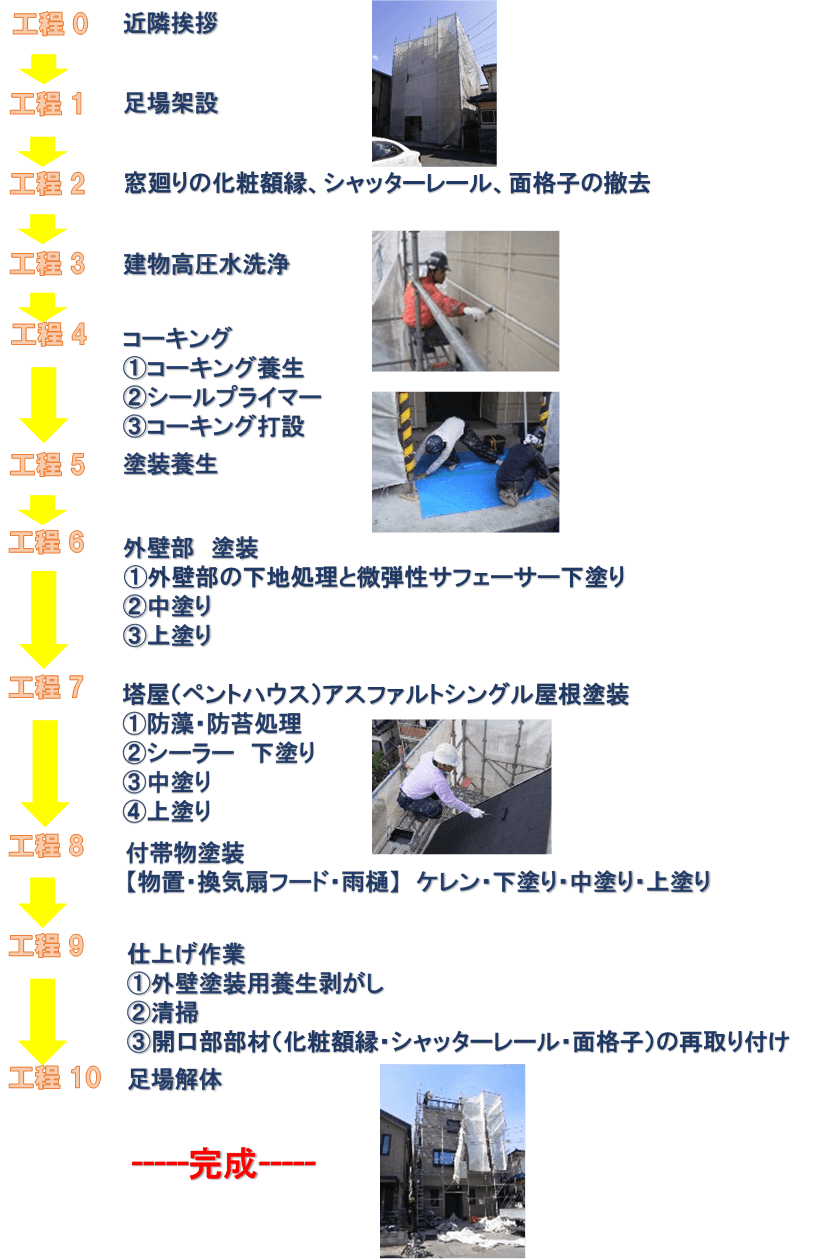

外壁工事の進め方を以下に示します。

工程0 近隣挨拶

工事は足場の架設から始めていきますが、

着工に際し、弊社では事前に近隣へのご案内をいたします。

『お互いさまだから気にしないで!』と言うのは、ご近所の社交辞令です。

『お互いさまだから気にしないで!』と言うのは、ご近所の社交辞令です。

音を立てたり、車の出入りが合ったり、迷惑をお掛けするのは避けられません。

トラブル発生時のことも考えれば『親しき中にも礼儀有り。』の姿勢は大切だと思います。

弊社では着工挨拶状を近隣のお宅に配布し、

両隣のお宅にはできれば、施主様同行で挨拶に伺います。

工程1 足場架設

いよいよ、着工当日、朝8時。

工事に必要な足場を積んで3tトラックがやってきました。作業者総勢4名

工事に必要な足場を積んで3tトラックがやってきました。作業者総勢4名

隣地境界の塀まで50cmほどしか空いていないので作業は慎重に進めます。

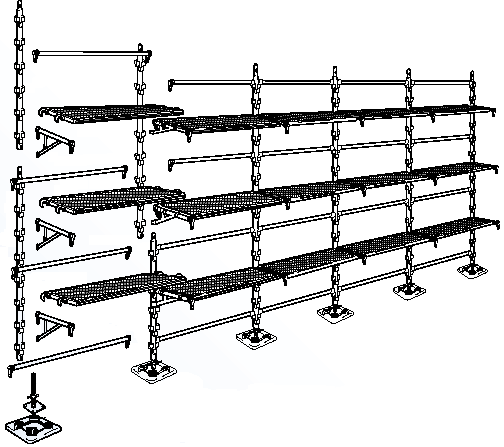

足場へのこだわり

弊社では、

足場の事故を防ぎ、作業の安全性と効率性を高めるために、

クサビ緊結式ステップ足場を使用しています。

もちろん、架設は『足場組立等作業主任者』を中心に専門職があたります。

クサビ緊結式ステップ(踏み板)足場は作業中、足元が安定し、道具や材料の仮置きもできます。

クサビ緊結式ステップ(踏み板)足場は作業中、足元が安定し、道具や材料の仮置きもできます。

しかも、短時間で確実な架設ができます。

弊社では細いパイプの上で作業しなければならない単管パイプ足場や

下の写真のような単管にクランプ固定したブラケットの上にステップを載せる単管ブラケット足場は 特別の場合を除き使用いたしません。

特別の場合を除き使用いたしません。

単管パイプ足場はパイプの上で作業するため不安定であり、 単管ブラケット足場は架設に時間が掛かり、 長期間使用の際、クランプを固定するボルトが緩むと揺れやすく、不安定になるからです。

近年、コストを掛けずに安全性に欠ける足場も多く、

足場からの転落や落下、倒壊事故が後を絶ちません。

当然、怪我だけではすまないケースもあります。

住まいるパートナーでは事故が起こりにくい足場での作業に努めています。

8割がた出来上がったところです。弊社では、ご覧のように設置スペースに余裕がある場合は、

階段などの昇降設備も設置いたします。

8割がた出来上がったところです。弊社では、ご覧のように設置スペースに余裕がある場合は、

階段などの昇降設備も設置いたします。

夕方4時過ぎ、養生ネットもキッチリ張れ、ついに完成しました。万全です。

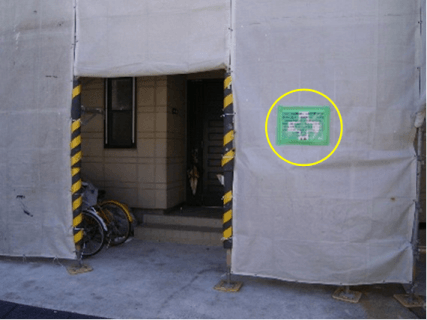

工事に関するご案内と緊急時のご連絡先を記載した工事案内板を目立つ位置に掲示します。

緊急連絡先と責任の所在をはっきりと掲示することで、近隣の方々の不安が少しでも和らぐよう努めております。

緊急連絡先と責任の所在をはっきりと掲示することで、近隣の方々の不安が少しでも和らぐよう努めております。

足場の架設を終え、工事案内板を取り付ければ、いよいよ本体工事の始まりです。

へーベルハウスは、先ほど申し上げた通り、他の種類の住宅に比べてかなり多くの箇所にコーキングが打たれています。

窓には、シャッターレールや化粧額縁、面格子等の開口部部材が取り付けてあります。

コーキングはそれらの際(きわ)ギリギリに打たれています。

コーキングの打設は、開口部部材を一旦撤去し、洗浄してから取り掛かります。

続いて、窓廻りのシャッターレールの撤去作業をご紹介します。

工程2

窓廻りの化粧額縁、シャッターレール、面格子の撤去

先ずは、両脇の化粧額縁と下の枠を外します。

そして、下枠のビスを緩めます。

それから、左側の黒いレールのビスを外します。

化粧額縁を外すと、取付用の受け金物だけになります。

右側の化粧額縁も外して、最後に下の枠を外すと

撤去完了です。

工事期間中、化粧額縁は撤去したままで、工程が進むと窓には養生ビニールも張られます。

工事期間中、化粧額縁は撤去したままで、工程が進むと窓には養生ビニールも張られます。

同様な手順で、シャッターレール、面格子の取り外しもします。

こちらは化粧額縁を外した小窓です。

こちらは化粧額縁を外した小窓です。

あれ?チョッと拡大してみましょう。

塗膜面のヒビ割れが始まっています。

塗膜面のヒビ割れが始まっています。

築後15~18年程度で実施する初回の外装リフォーム時には、 窓の周囲にもたいていこのようなひび割れが確認できます。

下の写真もご覧ください。面格子が付いた状態と撤去したところです。

面格子が付いた状態

面格子が付いた状態

面格子を撤去した状態

面格子を撤去した状態

面格子が付いたままでは、コーキング部分は枠に隠れてしまい僅かしか見えません。

そのままではコーキングの増し打ちが適正にできないのがお分かりいただけると思います。

撤去することで、コーキング部分が露出し、しっかり補修できるようになります。

これは、化粧額縁でも、シャッターレールでも開口部部材は全て同様です。

また、開口部部材を付けたままでコーキングを打ってしまうと部材と躯体がコーキングで固着し、 切り取らないと外せなくなり、開口部部材も塗料とコーキングで汚損してしまいます。

コーキングの増し打ち後の状態です。

サッシの際で綺麗に見切れてコーキングの増し打ちができています。これが正規施工です。

サッシの際で綺麗に見切れてコーキングの増し打ちができています。これが正規施工です。

下の写真は、初回の外装リフォームの際にシャッターレールを撤去しないままコーキングが打たれた例です。

このようなやり方をしてしまうと、 シャッターレールに隠れた部分のコーキングは補修されないため、 それが原因でコーキングの劣化が進んで雨漏れにもなりかねません。

窓周り部材を外してしっかり増し打ちすることが肝要です。

シャッターの中には、電動シャッターもあり、

シャッターレール内に配線が組み込まれている場合は慎重な作業が必要となります。

サッシ周りの部材の撤去が終われば次は建物高圧水洗浄です。

工程3 高圧水洗浄

高圧洗浄当日。運良く?雨が降りました。

というのは、雨天なら、近隣の洗濯物や布団の天日干しにも影響が少ないからです。

というのは、雨天なら、近隣の洗濯物や布団の天日干しにも影響が少ないからです。

それに、窓も閉まっているので音もあまり響きません。

高圧洗浄で使う機材を見てみましょう。水道の蛇口から青いホースでバケツに水を入れています。

バケツの中に見える白く丸いフロートが自動制水弁装置です。

作業が中断して水位が上がると自動的に水が止まるようになっています。

作業が中断して水位が上がると自動的に水が止まるようになっています。

最小限の水を使って作業をしますので、節水にもなりますし、

近隣の道路に流れ出す水の量も少ないのでご迷惑も最小限に食い止められます。

土の上でも水が垂れ流しにならないので、ドロドロにもなりません。

バケツの水を黄色い高圧洗浄機が吸い上げ、

高水圧にして、黒いホースを通じて噴射ノズルから噴射し、壁に付着した汚れや劣化した塗膜を落とします。

建物に凹凸が多い場合は、洗浄する者と、ホースをアシストする者の二人三脚で作業の進行を早めます。

建物に凹凸が多い場合は、洗浄する者と、ホースをアシストする者の二人三脚で作業の進行を早めます。

外した窓周り部材の周囲は埃が溜まっているので良く落とします。

目地のくぼみも入念に洗浄します。

目地のくぼみも入念に洗浄します。

高圧水洗浄が終わると次はコーキングです。

工程4 コーキング

①コーキング養生

外部のコーキング工事は天候に左右されます。

ヘーベルハウスのように、コーキングの施工部位がかなりの量になるときは専門職を投入します。

シーリング防水技能士1級資格保持者による作業は素早く確実にキレイに仕上がります。

窓回り等の取り合い部のコーキングは、はみ出さないようにマスキングテープで養生します。

窓回り等の取り合い部のコーキングは、はみ出さないようにマスキングテープで養生します。

② シールプライマー

マスキングテープで養生後、コーキングの密着度を高めるシールプライマー(下地処理材)を目地に塗ります。

シールプライマーを塗布したところは色が濃くなります。

マスキングテープによる窓周りのコーキング養生とプライマー塗布が完了したところです。

養生が終わってシールプライマーが乾くまで、チョッと休憩しましょう。

これは、専門職が使う道具のヘラです。年季が入っています。

道具は店で売っているものをそのまま使うわけではありません。

道具は店で売っているものをそのまま使うわけではありません。

目地の形状に合わせて、ヘラ先はシートで加工します。

目地の形状に合わせてヘラ先をシートで加工し、圧が均等に掛かるようにします。

大きいヘラは、擦り込む際に漉き取った余分なコーキングをなすりつけるのに使います。

次はコーキングの増し打ち作業です。

③ コーキング打設

伸縮に対する追随性に優れた低モジュラス(弾性が高い)の

ノンブリードタイプ(コーキングを打った後、上から塗料を塗ってもコーキングに含まれる成分が表面ににじみ出てこないタイプ)のコーキング材を使います。

ヘーベル板間の縦目地

ヘーベル板の上下のつなぎ目の横目地には打ちますが、化粧目地には、打ちません。

コーナーもできるだけ適量で均一になるように仕上げます。

屋上に上がる塔屋(ペントハウス)のコーキングの増し打ちを終えたところです。

ヘーベル板間の縦目地、床の防水シートの立ち上がり部分、サッシ周り全てにコーキングが打たれています。

ヘーベル板間の縦目地、床の防水シートの立ち上がり部分、サッシ周り全てにコーキングが打たれています。

ポイント3 雨漏れへの対処

さて、コーキング作業の合い間に、気になる工事ポイントの確認と対処法もご覧いただきましょう。

まずは、雨漏れを起こしている北側2階部分です。

へーベル板と電線引き込み用の架線金具を留めるコーチスクリューボルトとの間の亀裂の補修です。

>架線金具の回りの古いコーキングを撤去(コーチスクリューボルトが見えます)し、

マスキングテープで壁を養生し、シールプライマーを塗ります。

架線金具とヘーベル板との隙間にもしっかりコーキングが打たれました。

ちょうどヘーベル板の継ぎ目の横目地にもコーキングが打たれているのが分かります。

ちょうどヘーベル板の継ぎ目の横目地にもコーキングが打たれているのが分かります。

上から見ると金具の上部にも隙間無くコーキングが打たれたので、雨水浸入の心配が無くなりました。

この上から、塗装していきます。

この上から、塗装していきます。

リフォーム後、雨漏れは止まりました。

ポイント4 外壁の錆汁への対処

さて、窓の脇にもう一箇所気になる箇所がありましたね・・・

壁に茶色く流れ出た錆汁の跡。

サドルは新しいものと交換するので、コーキングの前に一旦撤去し

ヘーベル板専用のステンレスヒットビスで仮止めしておきました。

コーキングを終えたところで、新規サドルを取り付け、

錆び止め材を塗り、この後、外壁塗材で下塗り、中塗り、上塗りと塗り重ねていきます。

錆び止め材を塗り、この後、外壁塗材で下塗り、中塗り、上塗りと塗り重ねていきます。

ステンレス製のサドルを使う方法もあります。

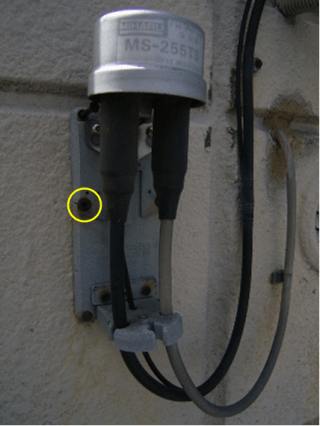

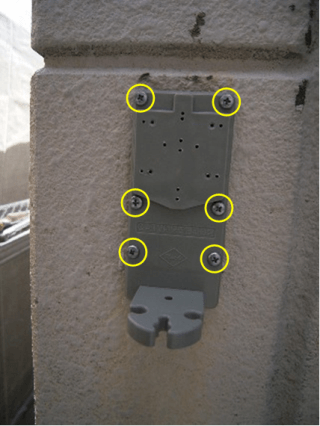

ポイント 劣化したケーブルテレビ保安器取付板の交換

ところで、雨漏れの点検の際に、もう一つ傷んでいる箇所を発見しました。

CATV保安器取付盤(黒とグレーの2本の配線が出ている釣り鐘型のグレーの下台)

CATV保安器取付盤(黒とグレーの2本の配線が出ている釣り鐘型のグレーの下台)

どこが傷んでいるかというと・・・

風化していて今にも崩れ落ちそうです。

風化していて今にも崩れ落ちそうです。

それに・・・

ビスの穴にも、ヒビが入っています。

ビスの穴にも、ヒビが入っています。

壁に固定する取付盤には、6ヶ所ビス穴がありましたが、4ヶ所しか留めてありませんでした

しかも、左上は釘が打たれていましたが、へーベル板まで届いていません。実質3本留めです。

しかも、左上は釘が打たれていましたが、へーベル板まで届いていません。実質3本留めです。

17年という歳月がこのようにしてしまったのでしょうか?

保安器の配線を固定する台座はチョッと触っただけでボロボロと崩れてしまいました。

CATV保安器取付盤を外した跡は・・・

しっかりシールして

取付板の経年劣化を鑑みて、

新規の取付盤は6ヶ所とも、へーベル板用のステンレスのヒットビスを使って固定しました。

6ヶ所全てを留めておけば、3本留めの時よりもCATV保安器取付盤は脱落し辛くなると思います。

6ヶ所全てを留めておけば、3本留めの時よりもCATV保安器取付盤は脱落し辛くなると思います。

CATV保安器を取り付け、配線のサドル(黄色の部分)も交換しました。

これで、取付は万全です。

これで、取付は万全です。

ポイント5 壁のヒビ割れ・被着体破壊への対処

2階北側窓右上にはヒビ割れがありました。

ヘーベル板の補修材には塗るとモルタルのように硬化して固まるALC補修材というものがあります。

ヘーベル板の補修材には塗るとモルタルのように硬化して固まるALC補修材というものがあります。

新築工事中に誤って何かで傷つけた場合と経年後の『ヒビ割れ・亀裂』では、原因が異なります。

経年後のヒビ割れは建物に地震などの応力が加わって、亀裂が生じている場合も考えられます。

弾性の無いALC補修材で補修すると、再び同様な力が加われば亀裂を生じやすいとも考えられます。

ヘーベル板の補修は、状況に応じて対処方法を検討します。

また、ヒビ周辺は打撃点検をします。

壁の内部で鉄筋が錆びて膨張し、爆裂による浮きが生じていると音が変わります。

外壁に貼ってあるタイルが剥がれ掛かっていたり、

モルタルやコンクリートに浮きが生じている箇所でも打撃音は変わってきます。

ある意味、美味しいスイカを選ぶ時に指ではじいて確認するのと同じ要領です。(笑)

浮き上がりや剥離は起こしていないようなので、一旦V字にカットしてプライマーを塗り、コーキングで補修します。

補修前

補修前

補修後

補修後

作業進めていくと他にもヘーベル板の傷みがありました。

こちらも、V字カットしてシールプライマー塗布後、コーキング補修。

補修前

補修前

補修後

補修後

他にも、ありました。接写で細かい点を見てみましょう。少々のヒビ割れや

巣穴、傷・欠けはコーキングやALC補修材で塗装前に下地処理をします。

仕上がりは後ほどご紹介します。

壁から出ている配管廻りはコーキング補修をします。

建物全体のコーキングが仕上がりました。 窓や軒天井、基礎上との取り合いにも増し打ちしました。

軒天井との取り合いが傷んでいるケースは滅多にありませんので、その場合増し打ちは見送っても良いと思います。

軒天井との取り合いが傷んでいるケースは滅多にありませんので、その場合増し打ちは見送っても良いと思います。

郵便ポストも一旦外して打設しました。

玄関ドアと壁の入隅みにもコーキングが打たれていますが、

雨や太陽の紫外線がほとんど当たらない架構内奥の入隅などは

傷みはほとんどありませんのでこちらも状況次第で見送って良いと思います。

玄関ドアと壁の入隅みにもコーキングが打たれていますが、

雨や太陽の紫外線がほとんど当たらない架構内奥の入隅などは

傷みはほとんどありませんのでこちらも状況次第で見送って良いと思います。

窓周りを接写で見てみましょう。

サッシ部分にコーキングや塗料が多く付着すると窓周り部材の再取り付けが困難になるので、注意して打設します。

サッシ部分にコーキングや塗料が多く付着すると窓周り部材の再取り付けが困難になるので、注意して打設します。

ルーフバルコニーの壁の増し打ちコーキングが完了したところです。

コーキングは気温、湿度、通風などの条件が整うと2~3日で乾いてきますが 冬場では、硬化まで1週間近くかかる場合もあります。

生乾きで次工程に進めると、塗装養生のマスカー(養生ビニール)がコーキングにくっ付いてしまったり、 コーキング上への下塗りの塗り込みが甘くなるので、乾燥養生期間は適正にとる必要があります。

さて、次工程は、塗装です。まずは、塗装養生から見ていきましょう。

工程5 塗装養生

塗装養生は、塗り分けと、飛び散るペンキで塗布面以外を汚さないために行ないます。

キッチリ養生することで仕上がりは良くなりますし、作業の進み具合も早まります。

まずは、人の出入りの多い玄関先の床養生

玄関周りは塗装作業時は更にこの上にも養生します。

玄関周りは塗装作業時は更にこの上にも養生します。

このブルーの養生シートは雨の日でも比較的滑りにくくできています。

サッシ周りの塗装養生です。

コーキング同様、塗膜がサッシに厚くはみ出して固まると窓周り部材の再取り付けがし辛くなるので注意します。

玄関の電子錠とインターホンの養生です。

犬走りの土間養生。メッシュシートなども利用します。

2階南側バルコニーです。

バルコニー手すり、エアコン室外機、雨樋、窓周り、シャッターボックス、給湯器、床等、

壁と同色で塗らないものは 全て養生します。

3階東南のルーフバルコニーです。

盆栽は、日射熱による傷みを避けるため、あえて常設のビニール養生はいたしません。

3階西側出窓です。

屋上の防水シートが立ち上がっているパラペットの笠木と屋上手すりにも塗料が飛び散らないようにしっかり養生します。

![]() 養生が終われば次は、下塗りですが、

養生が終われば次は、下塗りですが、

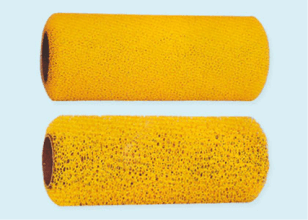

その前にチョッと休憩しましょう。下の写真、何だか知っていますか?

塗料を塗るのに使うウールローラーといいます。

塗料を塗るのに使うウールローラーといいます。

これをローラー刷毛の柄に差し込んで転がして塗っていきます。

今回の建物の既存の壁には、細かな吹付け模様が付いています。

既存の模様を活かしたまま塗装するには、 柔らかい細かい毛足のウールローラーで塗料を塗布します。

塗る場所に応じて、異なる毛の長さのものを使い分けます。

ちなみに、塗膜を厚くして既存の模様を目立たなくさせ、『さざ波』のようなパターンに仕上げる塗り方もあります。

その場合は、写真のような『砂骨ローラー』を使います。

『鎖骨ローラー』は他にも『マスチックローラー』、『多孔質ローラー』、『ゆず肌状ローラー』、『パターンローラー』などとも呼ばれます。

『鎖骨ローラー』は他にも『マスチックローラー』、『多孔質ローラー』、『ゆず肌状ローラー』、『パターンローラー』などとも呼ばれます。

下塗りでは、『微弾性サフェーサー』という下塗材を塗布し、仕上げ材の塗布面を整えます。

『微弾性サフェーサー』は、旧塗膜のヘアークラック(髪の毛ほどの太さのヒビ:0.3㎜以下のもの。)や、

巣穴などを1回塗りで埋めてしまいます。隙間に入ると塗材に微弾性があるので防水性も向上します。

もともと『微弾性サフェーサー』は白色ですが、

仕上げ色によっては、着色します。

仕上げ色によっては、着色します。

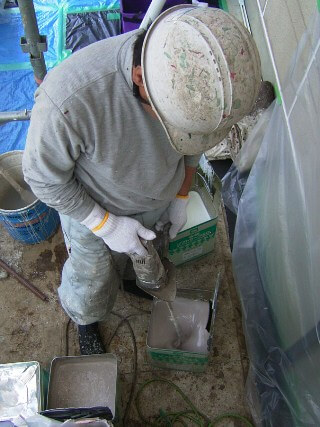

色を加えてハンドミキサーで掻き混ぜると、

先に着色した隣の缶と同様の色になりました。

さて、下準備の『微弾性サフェーサー』の着色も終え、 続いては、ヒビ割れや巣穴をしっかり埋めるように『微弾性サフェーサー』を塗り込みます。

工程6 外壁部 塗装

①外壁部の下地処理と微弾性サフェーサー下塗り

目地に巣穴がある建物の場合は、特に一本一本入念に塗り込んでいきます。

先に目地を塗り込み、後からローラー刷毛を転がして塗っていきます。

先に目地を塗り込み、後からローラー刷毛を転がして塗っていきます。

細かいところは・・・刷毛で隅々まで塗りこみます。

雨漏れが気になるスクリューコーチボルトの脇も丹念に刷毛で塗り込みます。

雨漏れが気になるスクリューコーチボルトの脇も丹念に刷毛で塗り込みます。

雨どいと壁との間は・・・

毛足の短いローラーを使います。

毛足の短いローラーを使います。

出隅を境にして、右側は微弾性サフェーサーを塗った所です。

目地と壁が同色になっています。

目地と壁が同色になっています。

接写で見てみましょう。

出隅を境に比べてみると、左側の未塗装の部分は細かい巣穴が見えますが、

出隅を境に比べてみると、左側の未塗装の部分は細かい巣穴が見えますが、

右側は微弾性サフェーサーでしっかり塗り込まれています。

ポイント2 劣化した外壁面への対処

さて、巣穴がひどかった面は、どうなりましたでしょうか?

大きな深めの穴と目地の巣穴部分へは微弾性サフェーサーを塗る前に下地処理をしておきます。

微弾性サフェーサーにより細かい巣穴も完全に塗りこまれています。

ポイント5 壁のヒビ割れ・被着体破壊への対処

他のヒビ割れ箇所も接写で見てみましょう。

コーキング後

コーキング後

微弾性サフェーサー塗布後

微弾性サフェーサー塗布後

コーキング跡を微弾性サフェーサーで下塗りしたところです。補修跡もあまり目立ちません。

施工前から3工程進んだヒビ割れ部分を見比べることができます。

施工前

施工前

①V字カットとシールプライマー塗布

①V字カットとシールプライマー塗布

②コーキング

②コーキング

③微弾性サフェーサー下塗り

③微弾性サフェーサー下塗り

玄関横の窓周りの下塗り作業です。壁の高さにして中ほどまでサフェーサーが塗られています。

下塗り作業中

下塗り作業中

下塗り完了

下塗り完了

建物全体の下塗りが完了しました。各部位をご覧下さい。

玄関周り

2階北西の角

3階西側

3階東南のルーフバルコニー

コーキング完了時

コーキング完了時

下塗り(サフェーサー)終了時

下塗り(サフェーサー)終了時

仕上げ塗材の喰いつきを良くするためにも、下塗りはしっかり塗り込むことが大切です。

次は、中塗りです。

② 外壁部 塗装 中塗り

住まいるパートナーでは、中塗りと上塗りは同じ塗料を塗り重ねます。

業者の中には、仕上げと異なる色で中塗りし、 仕上げ色を1回しか塗らないところもあるようです。

塗膜の厚みにこだわって、1度しか塗らない手抜き作業を防止するためのようですが、

同じ色でキッチリ2度塗ったほうが同じ塗膜が2重に厚く付くわけですから、

外壁を傷付けたり、チョーキングがすすんで塗膜の表層が劣化していった場合でも

下地やムラは出にくいと思います。

このように説明すると

『同じ色で2度塗りする場合、同じ色を塗り重ねるので、

塗装済みの所と未塗装部分が見分け辛くてしっかり2度塗りされないのでは?』

その点についてはこの後の『上塗り作業編』でご説明いたします。

先に目地の部分を塗り込んで、それからローラー刷毛で転がして塗っていきます。

2階南側バルコニーです。コーキングが打たれ、塗装養生が終わった段階です。

チョッと写真がずれていますが、中塗り迄を終えたところです。

北西の出隅です。色が濃い方が中塗りを終えたところで艶が有ります。薄い方が下塗り(微弾性サフェーサー)部分です。

施工前と中塗りまで終えたところです。施工前はヘアークラックが見えますが、

中塗り完了時には埋まっています。

コーキングで補修した他の箇所はどうでしょうか?

下塗り後

下塗り後

中塗り後

中塗り後

接写で見れば、コーキングの跡は分かりますが、離れて見れば全く気になりません。

3階東南のルーフバルコニーです。

下塗り後

下塗り後

中塗り後

中塗り後

全体的に艶々してきました。

③ 外壁部 塗装 上塗り

中塗りと上塗りの色を変えて、塗り重ねる工法は公的な建造物で採用されていたようですが、 色を変える表面的な理由として

- (1)塗装は建造物そのものの保護に主眼が置かれており、塗膜の厚みに重きが置かれている。

- (2)そのため、同じ色で重ね塗りすると仕上げ塗り後に2度塗ったか、塗らないかが判別し辛く、

塗膜の厚みが確保できたか疑問。そのため、検査に便宜を図ったもの。

というのがあります。

尤もに聞こえますが、現実はいかがでしょうか?

以下の作業をご覧ください。

上塗りは中塗りと同じ色で塗っていますが、

乾いている中塗りの塗膜よりも上塗りの塗材の方が薄く見えます。

乾いている中塗りの塗膜よりも上塗りの塗材の方が薄く見えます。

構内の軒天井でも同様です。

同じ色の塗料ですが、濡れているところと乾いているところでは色が違っているのです。

塗料は乾いていくにしたがって、だんだんと色が濃くなっていきます。よく『色が昇る。』などといいます。

塗膜の厚みにこだわって異なる色で塗るのも良いかもしれませんが、同じ塗材を塗り重ねる塗材メーカー指定の標準施工の方が傷や劣化の際にもムラやカスレが出にくいと思います。

ですから塗装業者がメーカーの標準施工を曲げてまでも、異なる色で塗り重ねるのを奨めるというのは、 考えようによっては、他の現場で余った塗材の処分や塗材費用を浮かせるために都合の良い様に説明している風にも聞こえますね。

施主側がどうしても望むというのなら、業者への信頼が揺らいでいることにもなりますので、他の業者に頼んだ方が良いのではないかと思います。

弊社では、同じ色を2度の工程でしっかり塗り重ねて、倍の厚みをつける塗り方を採用しています。

上塗りが終わりました。仕上がりはいかがでしょうか?

3階北側窓周り

玄関周り

玄関上

光の加減によっては仕上げ色が違って見えますが、実際は同じ色です。

光の加減によっては仕上げ色が違って見えますが、実際は同じ色です。

塗膜に厚みが増し、全体的な仕上がりにも落ち着いた安定感が出てきました。

3階東南側ルーフバルコニーです。

外壁塗装前コーキング増し打ち迄終了したところ

外壁塗装前コーキング増し打ち迄終了したところ

外壁塗装完了時

外壁塗装完了時

以下はいずれも上塗り後の接写です。

雨水のドレン配管が壁から出ている部分です。増し打ちされたコーキングにもしっかり塗料が塗り込まれています。

こちらは雨樋の裏側を上から写したところ。

縦樋の留め金具の脇から写したもの。

天井裏通気ガラリです。

接写で見ると、隅々まで塗り込まれているのがお分かりいただけると思います。

接写で見ると、隅々まで塗り込まれているのがお分かりいただけると思います。

このような細かな部分に仕事の差が出ます。大雑把な業者の場合、遠目から見えない部分には塗り残しがあって、『下塗り』

が平気で見えたりします。

シャッターボックス上部

綺麗に塗り分けられています。

綺麗に塗り分けられています。

上塗りが終わった段階の改修ポイントも見てみましょう。

ポイント1 コーキングの劣化への対処

コーキングのヒビ割れも増し打ちにより埋められてしっかり塗装されています。

塗装前

塗装前

上塗り後

上塗り後

養生を剥がすとサッシの際でしっかりコーキングと塗料が見切れています。

開口部部材取り付け前

開口部部材取り付け前

ポイント2 劣化した外壁面への対処

劣化の進んでいた壁

塗装前

塗装前

上塗り後

上塗り後

ポイント3 雨漏れへの対処

電線の引き込み部です。コーキング補修後、コーチボルトの周り、架線金具共しっかり塗り込まれています。

施工前

施工前

上塗り後

上塗り後

ポイント4 外壁の錆汁汚れへの対処

配線のサドル部分は、新規に交換後、錆止めを塗り、外壁塗材で塗り込まれました。

壁の塗装前

壁の塗装前

上塗り後

上塗り後

ポイント5 壁のヒビ割れ・被着体破壊への対処

霧除けの上部のヒビ

コーキング完了時

コーキング完了時

上塗り後

上塗り後

上塗り後のコーキングの補修部分はこの距離でも僅かに分かる程度です。

亀裂

施工前

施工前

上塗り後

上塗り後

離れてしまうとほとんど分かりません。

さて、上塗りを終え、駄目出し点検をしましたが、外壁の巣穴やヒビ割れは 施工前の写真と作業位置図を元にチェックしなければ判別できません。

今回のように補修跡がほとんど分からなくなる場合は良いのですが、 塗装下地の補修範囲が広かったり、何ヶ所もあるような場合には、 既存の外壁パターンに似せた『パターン付け』もします。

続いては、塔屋(ペントハウス)のアスファルトシングル(厚めのフェルト類にアスファルトを塗布して着色砂をつけて板状にカットしたもの)葺屋根の防藻・防苔処理塗装をご紹介します。

工程7 塔屋(ペントハウス)アスファルトシングル屋根塗装

① 塔屋(ペントハウス)アスファルトシングル屋根 防藻・防苔処理

洗浄前は、苔や藻が生えています。

高圧水で洗浄後良く乾かし

塗装前の下地にオリジナルの防藻・防苔処理をします。

お住まいの近くに河川・湖沼・田・林等がある多湿地域では

防藻入りの塗材で塗る場合でも、事前の防藻・防苔処理をお奨めします。

お住まいの近くに河川・湖沼・田・林等がある多湿地域では

防藻入りの塗材で塗る場合でも、事前の防藻・防苔処理をお奨めします。

② 塔屋(ペントハウス)アスファルトシングル屋根 シーラー下塗り

防藻・防苔処理後、完全乾燥させ、シーラー(塗装面の下地を調整し、塗材を密着させる下塗り材)で

下塗りします。

下地に良く吸い込ませるように丹念に塗り込みます。

下地に良く吸い込ませるように丹念に塗り込みます。

縦・横と満遍なく塗り重ねます。

シーラー下塗り処理が終わった直後です。

シーラーが乾けば、中塗り・上塗りと仕上げ塗材を塗り重ねていきます。

③ 塔屋(ペントハウス)アスファルトシングル屋根 中塗り

高圧洗浄後に防藻・防苔処理をしましたが、

さらに仕上げ塗材にも、オリジナルの防藻・防苔剤を添加して塗り込みます。

この容器の中身を

この容器の中身を

仕上げ塗材と共に容器に入れ良く攪拌します。

先ず、ローラー刷毛では塗りにくい屋根のケラバ板金(端部)との取り合い部を刷毛で塗り込みます。

次に、アスファルトシングルの砂にしっかり絡みつくようにタップリ塗りこみます。

中塗り直後です。中塗りの乾きを待って、更に上塗りします。

④ 塔屋(ペントハウス)アスファルトシングル屋根 上塗り

上塗りも中塗りと同じ要領で塗り込みます。

ローラーで縦・横、塗りムラがでないように、厚く塗り重ねます。

ローラーで縦・横、塗りムラがでないように、厚く塗り重ねます。

上塗り後、乾いたところです。上から撮影しました。

黒々しています。

黒々しています。

屋根のケラバ(端)との取り合い部分にもコッテリ塗膜が載ってます。

上塗り完了

上塗り完了

施工前

施工前

工程8 付帯物塗装【物置・雨樋・換気扇フート゛】

外壁部の塗装を終えた箇所から、付帯物も仕上げていきます。

付帯物は外壁と同色、別色、無塗装のまま等、ご要望に合わせます。

仕上げは、ご予算や、仕上がり・見栄え等の好みや優先度によって異なってきますが、 究極は、塗り方さえ誤らなければ宜しいと思います。

さて、屋上の物置と塔屋(ペントハウス)の外壁は、物置内の荷物や備品の移動の関係もあり、 外壁部がほぼ終了した時点で一緒に仕上げます。

今回の外壁は、大凡12~15年を目途に塗り替える塗材を使用しました。

物置は鋼板製です。鋼板は温度により伸び縮みするため塗膜への負荷が大きくなります。

外壁との塗り替えサイクルをそろえるには、それだけ耐候性の高い塗材の選択が必要です。

先ずは、物置内部の荷物や備品を屋上の空きスペースに一旦出します。

結構入ってました。

塔屋(ペントハウス)の養生と

物置の屋根のケレン掛け・清掃を同時に進めます。

ケレン掛け・清掃を終えた物置は、外部全体に錆び止めを塗っていきます。

塔屋(ペントハウス)も養生でき、下塗りに入ります。

屋上への設置物や構築物は夏の暑さ、冬の寒さに晒され過酷な条件下にあります。

次回の塗り替えまで塗膜が十分維持できるよう錆び止めを塗り込みます。

そして、中塗り・上塗りと塗り重ねていきます。

物置の仕上げ色は外壁に揃えましたが、異なる上位塗材で仕上げてあります。

塗装後

塗装後

塗装前

塗装前

もともと凹んでいた物置の扉は塗装では直せません。

1階の物置です。

塗装後

塗装後

塗装前

塗装前

塔屋(ペントハウス)の屋根の軒樋は鋼板製ですので、錆止めで下塗りし、 物置同様、高耐候の塗材を使って2度塗り重ねて仕上げます。

錆止めで下塗り

錆止めで下塗り

仕上がり

仕上がり

縦樋は硬質塩ビ製ですので、塗膜面を研磨材で目荒らし・清掃後、高耐候の塗材を2度塗り重ねていきます。

上から塗ってきましたが、艶の違いが分かりますか?

明るい場所の縦樋には周囲が反射します。

こちらは、浴室換気扇フードを仕上げています。

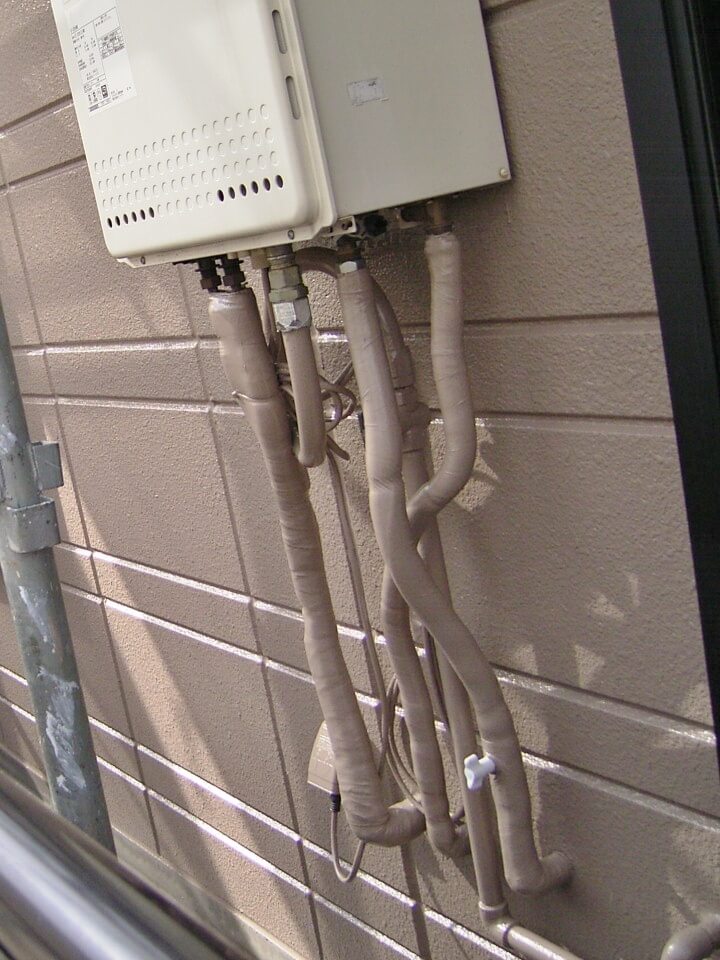

配管類の保温材を巻き付けているキャンバステープは経年劣化します。状況に応じて巻き直し、または塗装をします。

下塗り作業中

下塗り作業中

外壁塗材で仕上げ

外壁塗材で仕上げ

テープがあまり傷んでいなければ、塗装で劣化を遅らせることができます。

付帯物の塗装を終えたところで塗装の全工程は終了となります。

続いては養生剥がし・清掃・開口部部材の再取り付けです。

工程9

外壁塗装用養生剥がし・

清掃・開口部部材の再取り付け

養生ビニールを剥がす際、格子に留めたテープの糊を丹念に取りながら剥がしていきます。

結構、手間が掛かります。

結構、手間が掛かります。

と同時に清掃です。

作業が完了しました。各部位の仕上がりを見てみましょう。

3階南側テラス窓上。

太陽に光って一層美しく見えます。

太陽に光って一層美しく見えます。

3階南側

こちらも良く光っています。外壁表面はツルツル滑ります。

こちらも良く光っています。外壁表面はツルツル滑ります。

3階西側出窓庇周辺です。

玄関ドア周りです。

養生剥がしと清掃を終えたところで開口部部材の再取り付けとなります。

一旦撤去した化粧額縁、シャッターレール、面格子を再取り付けします。

先ず額縁を取り付けてから・・・

先ず額縁を取り付けてから・・・

可動式のルーバー面格子も取り付けます。

こちらは横面格子の取り付け

再取り付け中

再取り付け中

再取付完了

再取付完了

屋上塔屋(ペントハウス)への出入口の化粧額縁

施工後

施工後

化粧額縁撤去後、塗装未着手

化粧額縁撤去後、塗装未着手

2階南側バルコニーです。

さて、ヘーベルハウス外壁リフレッシュ工事の全工程を消化しました。

いよいよ足場を解体します。

工程10 足場解体

まずは、足場を覆っていた養生シートから剥がしていきます。

ベールが剥がされた感じです。

ついに、足場が払われました。

ヘーベルハウス外壁塗装完了時

ヘーベルハウス外壁塗装完了時

外壁塗装前

外壁塗装前

玄関周り

最後まで、ご覧いただきまして、ありがとうございました。

『公開!ここまでやりますヘーベルハウス外壁塗装!!』はいかがでしたでしょうか?

住まいるパートナーでは、旭化成リフォームさんでのヘーベルハウス外装リフレッシュ工事の 施工経験者が作業にあたります。

あなたからのご相談はメーカー施工の良し悪しに詳しい建築士アドバイザーが承ります。

メーカー施工の長所短所を見極めて、良いとこ取りしたご提案を差し上げます。

リーズナブルな価格と納得の仕上がりをお約束します。

他社で難しいと言われたリフォーム工事やこだわりの工事も是非お声掛け下さい。歓迎です。

外壁塗装リフォーム承り地域

埼玉県 朝霞市 和光市 新座市 志木市

東京都 練馬区 板橋区 西東京市 周辺

以下では弊社の施工事例で作業の様子、施工のポイント、仕上がり具合などを詳しくご紹介しています。

ヘーベルハウス フレックスⅢ 外装リフレッシュ工事

リフォーム前

リフォーム後

既存建物仕様

- 1995年築の旭化成ヘーベルハウス

- 外壁:ヘーベル板吹付タイル仕様

- 屋上床:シート防水

- 屋上水栓:露出配管

- 北側屋根:アスファルトシングル葺き

- 窓回り:化粧額縁仕様

- 鉄骨螺旋階段

- 出窓庇・シャッターボックス:塩ビ鋼板製

- エアコン配管:配管カバー(一部テープ巻き)

- 玄関ドア:鋼板製

- 軒天井:吹付タイル仕様 基礎:モルタル左官仕上げ

リフォーム概要

- 外装リフレッシュ工事。

- 足場架設

- 窓周り部材(化粧額縁,シャッターレール,面格子等)脱着

- 建物全域:高圧水洗浄

- ヘーベル板間・サッシとの取り合い:マスキング養生+シールプライマー塗布+コーキング増し打ち

- 各所:塗装養生

- 各所:ケレン清掃

- 剥げた塩ビ鋼板製庇・シャッターボックス:下塗り+仕上げ塗材2度塗り

- 鉄骨螺旋階段:錆止め+仕上げ塗材2度塗り

- アスファルトシングル屋根:防藻・防苔処理+下塗+防藻・防苔剤配合塗材2度塗り

- 外壁:サフェーサー下塗り+仕上げ塗材2度塗り(薄付けローラー刷毛塗装)

- 玄関・勝手口扉:錆止め+仕上げ塗材2度塗り

- 付帯物:雨樋・換気扇フード・電気メーターボックス・防水コンセント・エアコンダクトカバー:仕上げ塗材2度塗り,通気口・ガス配管:錆止め+仕上げ塗材2度塗り

- エアコンと給水管の保温材巻き直し

- 基礎:浸透性シーラー+仕上げ塗材2度塗り等を実施。

【板橋区 ヘーベルハウス フレックスⅢ 外壁塗装工事】

詳しく見る »

公開!ここまでやりますヘーベルハウス外壁塗装 Webリフォーム見学会

リフォーム前

リフォーム後

お客様のご要望

- 旭化成リフォームが勧めるロングライフ塗材ではなく,リーズナブルな塗材による改修と雨漏り修理をご希望。

既存建物仕様

- 1992年築の旭化成ヘーベルハウス

- 外壁:ヘーベル板吹付タイル仕様

- 屋上床:シート防水

- 塔屋:アスファルトシングル葺き

- 窓回り:化粧額縁仕様

- 出窓庇・シャッターボックス:塩ビ鋼板製

- エアコン配管:配管カバー(一部テープ巻き)

- 玄関ドア:鋼板製

- 軒天井:吹付タイル仕様 基礎:モルタル左官仕上げ

リフォーム概要

- 外装リフレッシュ工事。

- 足場架設

- 窓周り部材(化粧額縁,シャッターレール,面格子等)脱着

- 建物全域:高圧水洗浄

- ヘーベル板間・サッシとの取り合い:マスキング養生+シールプライマー塗布+コーキング増し打ち

- 各所:塗装養生

- 剥げた塩ビ鋼板製庇・シャッターボックス:下塗り+仕上げ塗材2度塗り

- アスファルトシングル屋根:防藻・防苔処理+下塗+防藻・防苔剤配合塗材2度塗り

- 外壁:サフェーサー下塗り+仕上げ塗材2度塗り(薄付けローラー刷毛塗装)

- 玄関ドア枠:錆止め+仕上げ塗材2度塗り

- 付帯物:雨樋・換気扇フード・電気メーターボックス・防水コンセント・エアコンダクトカバー:仕上げ塗材2度塗り,通気口:錆止め+仕上げ塗材2度塗り

- CATV保安器取り付け盤:交換

- 物置:錆止め下塗り+仕上げ塗材2度塗り等を実施。

【朝霞市 ヘーベルハウス フレックスⅢ 外壁塗装工事】

詳しく見る »

木造一戸建住宅 外壁塗装リフォーム見学会

リフォーム前

リフォーム後

お客様のご要望

- 建物外部の塗装以外にも電気メーター板のメーターボックスへの交換や外構化粧ブロックの塗装もやりたい。

既存建物仕様

- 在来木造2階建て住宅

- 外壁:吹付タイル仕上げ

- 2階屋根:平板スレート瓦葺き

- 1階屋根:平板スレート瓦+瓦棒葺き鋼板葺き

- 軒天井:ケイ酸カルシウム板

- 軒樋:塩ビ製半月,縦樋:塩ビ製丸樋

- 窓:半外アルミサッシ鏡板付き戸袋用一筋枠

- 雨戸・戸袋:端部:アルミ形材,面材部:エンボス鋼板

- 破風・鼻隠し・ヤギリ(換気口):木製

- 庇:鋼板製

- 勝手口ドア:端部:アルミ形材,面材部:エンボス鋼板製

- 電気メーター盤:木製

リフォーム概要

- 足場架設

- 各所:ケレン清掃

- 建物全体:高圧水洗浄

- 外壁(吹付タイル仕上げ)ヒビ部分・破風等の隙間部分:シール処理

- 木部:下塗り+仕上げ塗材2度塗り

- 鉄部:錆止め+仕上げ塗材2度塗り

- 各所:養生

- 外壁(吹付タイル仕上げ):サフェーサー下塗り+仕上げ塗材2度塗り(薄付けローラー刷毛塗装)

- 平板スレート瓦葺き(屋根):縁切り材挿入+浸透性シーラー下塗り+仕上げ塗材2度塗り

- 棟板金(屋根):釘締め+釘頭シール処理+錆止め+仕上げ塗材2度塗り

- 塩ビ製雨樋:仕上げ塗材2度塗り

- 鋼板製雨戸:吹付塗装2度塗り

- 外構部化粧ブロック:下塗り+仕上げ塗材2度塗り

- 電気メーター板:樹脂製メーターボックスへ交換等を実施。

【和光市在来木造住宅の外壁塗装工事】

築37年 外壁モルタルが崩落した木造一戸建住宅の外壁塗装リフォーム

リフォーム前

リフォーム後

お客様のご要望

- 2階軒先の崩落した外壁と周囲の危険な状況を修理し,建物全体をリーズナブルに改修して欲しい。

- わたしたち夫婦は高齢でもあるので,この先10年位安心して暮らせるようにしてもらいたい。

既存建物仕様

- 築37年在来木造2階建て住宅

- 外壁:吹付タイルヘッド押さえ仕様

- 2階屋根:瓦棒葺き鋼板屋根

- 1階屋根:瓦棒葺き鋼板屋根+平葺き鋼板屋根

- 軒天井:吹付タイルヘッド押さえ仕様

- 横樋:箱樋(内樋・隠し樋),縦樋:塩ビ丸樋

- 窓:内付アルミサッシ,戸袋:鏡板・妻板:木製,雨戸一筋:木製

- 雨戸:2階:鋼板製,1階:木製ルーバー

- 破風・鼻隠し:吹付タイルヘッド押さえ仕様

- 庇:鋼板製

- バルコニー:鉄格子製

リフォーム概要

- 外壁部は前回の塗装から20年以上経過。木部・鉄部の傷みはかなり進行。

- 足場架設

- 2階屋根の軒先:モルタルと箱樋撤去後,鼻隠し板をガルバリウム鋼板巻き,軒樋は亜鉛処理シチール芯内蔵の高耐候軒樋を取付

- 2階屋根の軒天井:モルタル撤去後,ケイ酸カルシウム板で上げ裏を造作し換気口新設後塗装仕上げ

- 2階大屋根:既存瓦棒葺き鋼板屋根撤去,ルーフィング・芯木やり替え・断熱パネル敷設後,ガリバリウム鋼板にて瓦棒葺き,棟換気新設。

- 縦樋:塩ビ製丸樋に交換

- 各所:ケレン清掃

- 建物全体:高圧水洗浄

- 2階窓の傷んだ雨戸一筋交換・戸当たり補修

- 木部(窓枠・戸袋鏡板・妻板・ルーバー雨戸等):木部用下塗り塗材+仕上げ塗材2度塗り

- バルコニー鉄格子:機械ケレン+錆止め+仕上げ塗材2度塗り

- 鉄骨バルコニー床:根太補修+塩ビデッキ交換

- 鉄骨バルコニー以外の鉄部(鋼板製雨戸・庇・霧除け等):錆止め+仕上げ塗材2度塗り

- 外壁:クラックのシール処理+サフェーサー下塗り+仕上げ塗材2度塗り(薄付けローラー刷毛塗装)

- 1階屋根軒先:木下地部分補修+金属製サイディングによる軒先モルタル落下防止措置

- ブロック塀:サフェーサー下塗り+仕上げ塗材2度塗り等を実施。

【西東京市 在来木造住宅の外壁塗装工事】

詳しく見る »

公開!ここまでやりますパナホーム

外壁塗装!!ただ今、現場進行中

リフォーム前

リフォーム後

お客様のご要望

- 塗装以外にも不具合な箇所があるのでまとめて修理したい。

既存建物仕様

- 1986年築 旧ナショナル住宅産業(株) (現パナホーム(株)) 軽量鉄骨造プレハブ住宅

- 外壁:吹付タイルヘッド押さえ仕様

- 1,2階屋根:平板スレート瓦葺き屋根

- 軒天井:吹付タイルヘッド押さえ仕様

- 横樋:塩ビ角樋,縦樋:塩ビ角樋

- 窓:半外付アルミサッシ,戸袋:無し

- 雨戸:鋼板製

- 破風・鼻隠し:窯業系不燃材

- 玄関庇:鋼板製

- バルコニー:アルミ格子+床樹脂製デッキ材

- ボーダー飾り:窯業系不燃材

- 換気:樹脂製

リフォーム概要

- パナホームの外壁雨漏りの改修と外壁塗装リフォーム工事。

- 足場架設

- 各所:ケレン清掃

- 建物全体:高圧水洗浄

- 塗装養生

- 屋根:ケレン清掃+高圧水洗浄+浸透性シーラー下塗り+平板スレート瓦の縁切り処理+仕上げ塗材2度塗り 破風・ボーダー飾り:既存シール撤去+プライマー塗布+シール打設+浸透性シーラー2度塗り+仕上げ塗材2度塗り

- ドーマ:下塗り+仕上げ塗材2度塗り

- 外壁:サフェーサー下塗り+仕上げ塗材2度塗り

- 外壁塗膜剥離部分:パターンローラーによるパターン付け+サフェーサー下塗り+仕上げ塗材2度塗り

- 雨樋:仕上げ塗材2度塗り

- 雨戸・玄関庇:錆止め+仕上げ塗材2度塗り

- 雨漏りする外壁部:既存外壁解体・撤去+木下地改修+断熱材敷設+防水テープ・防水紙敷き込み+防水モルタル下地パネル取付+専用防水コーキング処理+シーラー処理+ファイバーメッシュ敷設+モルタル接着増強剤配合専用モルタルによる左官補修+浸透性シーラー下塗り+ガン吹きによるパターン付け+ヘッドカット処理+仕上げ塗材2度塗り

- ベランダ外壁部の改修:解体+木下地改修+防水テープ+防水紙敷き込み+防水モルタル下地パネル取付+専用防水コーキング処理+シーラー処理+ファイバーメッシュ敷設+モルタル接着増強剤配合専用モルタルによる左官補修+浸透性シーラー下塗り+ガン吹きによるパターン付け+ヘッドカット処理+仕上げ塗材2度塗り

- 通常の外壁部:パネル板間の亀裂部分へのシーリング+サフェーサー下塗り+仕上げ塗材2度塗り

- 煙突飾り(通気口):板金補強

- 内部鉄筋が爆裂した基礎の補修:錆還元処理+錆止め+特殊繊維配合モルタル補修+パターン付け+サフェーサー下塗り+仕上げ塗材2度塗り

- ベランダ:デッキ材交換

- 玄関:収納式網戸の設置

※パナホーム以外のオーナー様も参考にできる内容です。

【新座市 パナホームの外壁塗装工事】

詳しく見る »

バリアフリーリフォーム 防カビ・防露・断熱 木工事・造作工事 電気 内装 入居時リフォーム その他リフォーム全般

ご相談・お見積を承っております 弊社へのお問合せはこちら

埼玉県朝霞市本町2-7-21-4F