当ウェブページを初めてご覧になる方へ。

このウェブページでは、安心して任せられる外装リフォーム工事業者をお探しの方に向け、 弊社施工の外装リフォームの一例をご紹介しています。リフォーム前後の遠景写真はもちろん、至近距離で撮影した作業の様子、接写写真での工事の仕上がり具合もご覧になれます。 また、作業のポイントや弊社のこだわりにも触れていますので、ご参考にしていただければと思います。

工事7

築37年!

築37年!

木造住宅の外装塗装は途中経過をチェックしろ

途中から当ページをご覧の方へ

工事6 までのあらすじ・・・

突然大屋根の軒のモルタルが崩落し、改修工事を実施することに。

いまだ崩落の危険のある中で足場は車両通行止めで架設し、

1・2階の『軒』と『大屋根』の改修、雨戸一筋の交換を無事終え

いよいよ外装を塗装で化粧直しいたします。

以前の在来木造住宅の外部には木部や鉄部がたくさんあります。

例えば、戸袋、窓枠、バルコニー、面格子・・・

霧除けや庇には、板金が使われていました。

木部や鉄部が多い以前の在来住宅こそ、 塗装の腕が試される建物です。

塗装は外部の手直しが終った後の仕上げ工事です。

それでは、塗装工程をご覧頂きましょう。

ケレン清掃

ケレン清掃とは、劣化してささくれ立った木部の塗膜や 鉄部のめくれかえった錆びを擦り落としたり、 塗膜のくいつきを良くするために、塗装面へ細かな傷を付ける作業です。

工期を縮めるため、手直し工事と絡まない部位から

ケレン清掃をすすめていきます。

ケレン清掃をすすめていきます。

水色のヘルメットをかぶっているのが塗装工です。

スクレパー(皮すき)によるケレン清掃。

雨戸の鏡板も塗りますので、ケレン清掃をします。

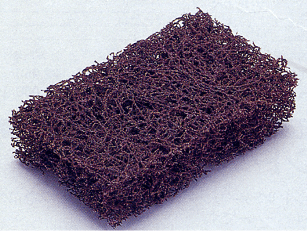

職人さんが使っているのは台所のコゲ落としのようなものです。

職人さんが使っているのは台所のコゲ落としのようなものです。

高圧洗浄

ケレン清掃後、高圧洗浄します。

木・鉄部が少ない場合は、高圧洗浄を先にする場合もあります。

外壁の塗膜が劣化していると、カルピスのような白い水が流れます。

ケレン清掃後の埃もしっかり流します。

下塗り

洗浄が終ると鉄部・木部の下塗りです。

塗る場所に応じて刷毛とローラー刷毛を使い分けます。

目隠し取付用の鉄フレーム

窓の木枠

下屋の鉄板

シール処理

木・鉄部の下塗りが終れば次は外壁塗装ですが、

その前に外壁のヘアクラック部分へコーキングを塗り込みます。

養生

次に、各所の塗装養生をします。

養生の良し悪しが仕上がりを左右します。

壁と軒天井の取り合い、戸袋の板金部

土間養生

土間も養生します。

玄関ポーチ

建物周囲の土間部分

外壁塗装 下塗り

さて、養生が終ればいよいよ外壁の下塗りです。

下塗り塗材には、吸い込み止めと中塗りの付着性を高める効果があります。刷毛とローラー刷毛を使い分けながら塗っていきます。

季節や方位、天候による塗膜の乾きを考えて塗り始めていきます。

今回は、乾きにくい日陰の基礎部分から塗り出します。

階上に行くほど風が通りやすくなるので乾きは早くなります。

ローラー刷毛を縦・横と転がしながら、凸凹パターンの奥まで塗り込んでいきます。

日が当たり、風が抜ける部分は乾きが早いので後からにします。

写真では分かりづらいのですが、下塗りが乾くと艶が出ます。

外壁塗装 中塗り

中塗りも下塗り同様、季節や方位、天候による塗膜の乾きを考えて塗っていきます。

奥側のクリーム色の部分が下塗り、手前側の白い部分が中塗りを終えたところです。

上側が下塗りのシーラー部分です。

シーラーでは、ほとんど色が付かないので、シールの跡がそのまま見えますが、

中塗りまで終えた下側部分はシールが目立たなくなりました。

シーラーでは、ほとんど色が付かないので、シールの跡がそのまま見えますが、

中塗りまで終えた下側部分はシールが目立たなくなりました。

ここも、下塗りと中塗りの違い分かりますね。玄関庇の上げ裏です。

この後、外壁を上塗りまで仕上げて、木部、鉄部、外装小物に手を付けていきます。

それでは、各所毎にご覧いただきます。

東側窓回り

戸袋の鏡板などの平らな面はスクレパー(皮すき)などで擦ります。

親方!お仕事中すみません。チョッとお顔を・・・。

ニコッ。

ニコッ。

高圧洗浄直後

戸袋・枠回りの板金、手すりなどの鉄部に錆び止めを下塗りします。

次に木枠、戸袋等の木部に木部用下塗り材を塗ります。

戸袋・雨戸の鏡板の中塗り

鏡板の上塗り

上塗りも塗りづらい箇所を先に刷毛で塗りこんでから

後からローラー刷毛で塗っていきます。

鏡板の下側にも丹念に塗りこんでいきます。

戸袋妻板(チョコレート色)と鏡板(茶色)との取り合い部を塗り分けているところです。

皆さんのお宅はしっかり塗り分けられていますか?

皆さんのお宅はしっかり塗り分けられていますか?

枠回り・板金・手すり等の鉄部をチョコレート色で塗り込んでいきます。

仕上がり

鏡板と妻板のチリ際もキッチリ、チョコレート色で塗り分けました。

鏡板と妻板のチリ際もキッチリ、チョコレート色で塗り分けました。

玄関庇

仕上がりの中央部が白いのは、塗膜に艶が出て、日に当たった隣の建物が反射して見えています。

下屋

高圧洗浄直後

下塗り 壁との取り合い部分に刷毛で錆び止めを塗っているところです。

下塗り後、外壁塗装のため一旦養生します。

青い笠木板金は交換するので養生しません。

仕上がり

下屋の上げ裏

リフォーム前

リフォーム前

リフォーム後

リフォーム後

下屋のモルタル部分には、上からサイディングを貼っています。

庇

作業前

入念にケレン清掃後

高圧洗浄で洗い流すと

汚れはどうでしょう。

下塗りは先に壁との取り合いと板金の継ぎ目を刷毛で塗りこんでおいてから、ローラー刷毛を転がして塗ります。

中塗りも 板金の継ぎ目と壁との取り合いを刷毛で塗りこんでおいてから、

ローラー刷毛を転がしていきます。

中塗り完了

仕上がり

空が反射しています。

空が反射しています。

2階大屋根 軒先回り

リフォーム前

リフォーム前

リフォーム後

リフォーム後

雨樋が内樋(箱樋・隠し樋)から外樋(軒樋)になっています。

軒天井・上げ裏換気口

珪酸カルシウム板に変更された軒天井は、軒先板金との取り合い部を養生して、

ローラー刷毛で塗っていきます。

下塗り完了時

上げ裏換気も取り付いて仕上がりました。(養生剥がし前です。)

西側2階 窓回り

鉄部の下塗り完了

バルコニー回り

鉄部の塗膜の剥がれや錆びが進んでいる場合は、電動工具を使ってケレン作業をすることもあります。

ケレン後のバルコニーです。

ケレンの後は錆び止めを下塗りします。

とことん塗り込みます。

とことん塗り込みます。

縦格子フェンスの下塗りが終ったところです。(足場板があるので、手すりの一部は後から塗ります。)

縦格子の角パイプは4面あるので、このお宅のように8m強の縦格子の

ケレン掛け・下塗り・中塗り・上塗りと仕上げていくのは、大変根気の要る作業です。

縦格子の角パイプは4面あるので、このお宅のように8m強の縦格子の

ケレン掛け・下塗り・中塗り・上塗りと仕上げていくのは、大変根気の要る作業です。

雨戸 下塗り

雨戸は、シルバーの枠を養生します。

塗り辛い部分を刷毛で丁寧に塗り込んでから、平らな部分をローラー刷毛で塗っていきます。

戸袋鏡板 下塗り

木部は劣化がすすんでいるので、木部専用下塗り材を使って下塗りします。

ここも、塗りづらいところを先に刷毛で塗り込んでおいてから

後からローラーバケで塗っていきます。

ここも、塗りづらいところを先に刷毛で塗り込んでおいてから

後からローラーバケで塗っていきます。

雨戸・戸袋

雨戸の鏡板は戸袋と同色で仕上げます。

中塗りも塗りづらい場所から刷毛で塗りこんでいき、ローラーバケで平らな部分を塗っていきます。

雨戸・戸袋の鏡板の中塗りが終りました。

雨戸・戸袋の鏡板の中塗りが終りました。

鏡板が乾けば、戸袋の妻板、窓枠回りをチョコレート色で中塗りします。

鉄骨バルコニーもチョコレート色で塗っていきます。

中塗り完了。

違う角度から。

上塗り作業風景です。

以前塗った方が、サッシ枠にはみ出した部分も手直ししました。

バルコニー回りの塗装が仕上がりました。

下屋 瓦棒葺屋根

バルコニー下の下屋の下塗りですが、

障害物がたくさんあってほうきやラスター刷毛では埃を掃けない場合は、ブロワーで吹き飛ばしながら塗っていきます。

障害物がたくさんあってほうきやラスター刷毛では埃を掃けない場合は、ブロワーで吹き飛ばしながら塗っていきます。

瓦棒葺の下屋部分は瓦棒キャップとどぶ板の取り合い部分を先に刷毛で塗り込んでおきます。

ローラー刷毛で塗りこむ前に全体を清掃し、一気に塗っていきます。

下塗りが終りました。

下屋の中塗り

下塗り同様、瓦棒キャップとどぶ板との取り合い部を刷毛で先に塗りこんでいきます。

刷毛塗りが終ればローラー刷毛で端から塗っていきます。

下屋の瓦棒の仕上がりです。

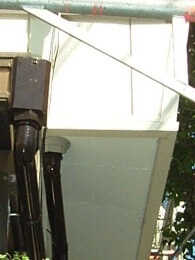

外装小物

長年風雨にさらされている外装設備類も化粧直しします。

築年数の古い家でよく見かけるのが、 CATV保安器受信盤の劣化やプルボックスの色さめです。

このお宅ではCATV保安器の配線が受信盤から外れています。

触るとボロボロ崩れてしまいました。

そこで、受信盤を新規に交換します。

横のプルボックスも化粧直しします。

玄関ドアの鏡板塗り替え

框組みデザインの玄関扉の鏡板も色がさめてしまったので塗り替えることとしました。

何度も何度も色を混ぜ合わせて納得いく色づくりをしていきます。

調色はデリケートな作業です。

調色はデリケートな作業です。

養生し、

表面を目荒らしします。

表面を目荒らしします。

短毛のローラー刷毛で塗っていきます。

仕上がりです

外構(塀)

外構(塀)は塗装部分だけを塗り替えますが、巾木の汚れや側溝の蓋の汚れもついでに落とします。

左右の塀の巾木、玄関ポーチの土間、側溝の蓋にご注目ください。

左右の塀の巾木、玄関ポーチの土間、側溝の蓋にご注目ください。

蓋は新品みたいですね。

蓋は新品みたいですね。

中塗り迄終ったところです。

上塗りです。塀に注目して下さい。中塗りとの違い分かりますか?

明るい方が上塗りです。

リフォーム工事完了

リフォーム前

リフォーム前

リフォーム後

リフォーム後

この角度からは、外装色以外、2階の大屋根の軒樋、上げ裏換気口の設置、 下屋の軒先のサイディングが変更されているのが分かります。

リフォーム前

リフォーム前

リフォーム後

リフォーム後

最後まで、ご覧いただきまして、ありがとうございました。

『築37年!木造住宅の外装塗装は途中経過をチェックしろ!』 はいかがでしたでしょうか?

気になることがたくさんおありでしたら、

そんな時こそ、住まいるパートナーがお役に立ちます。

外装複合工事は住まいるパートナーにお任せ下さい。

住まいるパートナーでは、

様々な職種を必要とする複合的な工事であっても、専任の建築士アドバイザーが窓口となってお打ち合わせができます。

様々な職種を必要とする複合的な工事であっても、専任の建築士アドバイザーが窓口となってお打ち合わせができます。 着工後もご安心下さい。一貫して現場の管理監督も務めます。

着工後もご安心下さい。一貫して現場の管理監督も務めます。 ですから、リフォームにありがちな突発的な不具合が出ても素早く対応できます。

ですから、リフォームにありがちな突発的な不具合が出ても素早く対応できます。 お引渡しまで、職人達と力を合わせて我が家同然の思いで丹精込めて仕上げていきます。

お引渡しまで、職人達と力を合わせて我が家同然の思いで丹精込めて仕上げていきます。

リフォーム業者をお探しで 『仕事振り』 も大切だとお考えでしたら、 是非、弊社にご相談下さい。

リフォーム工事承り地域

埼玉県 朝霞市 和光市 新座市 志木市

東京都 練馬区 板橋区 西東京市 周辺

次は、

工事8 鉄骨バルコニー(ベランダ)の

床のデッキ材交換

です。

キーワード検索でこのページをはじめてご覧になった方へ。

こちらのお宅での他の外装工事も下記でご覧になれます。

バリアフリーリフォーム 防カビ・防露・断熱 木工事・造作工事 電気 内装 入居時リフォーム その他リフォーム全般

ご相談・お見積を承っております 弊社へのお問合せはこちら

埼玉県朝霞市本町2-7-21-4F